内容详情

闫成米:坚守讲台四十载,一盏烛光照湖乡

本文字数:3211

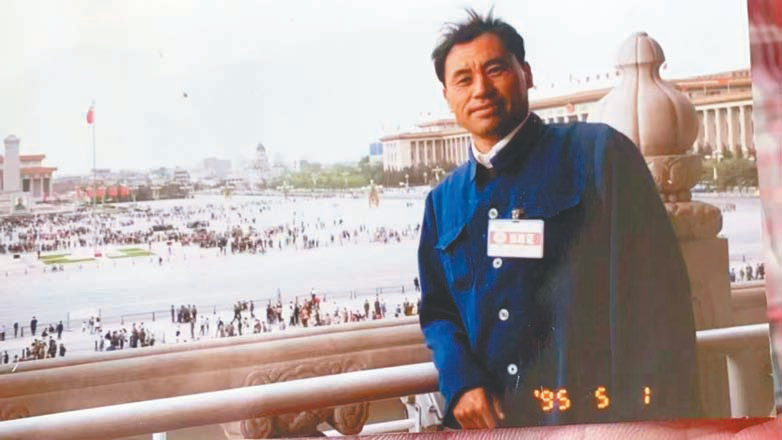

闫成米(1949年——2014年)1995年5月在北京参加“全国先进工作者”表彰大会

“船头小学”升国旗

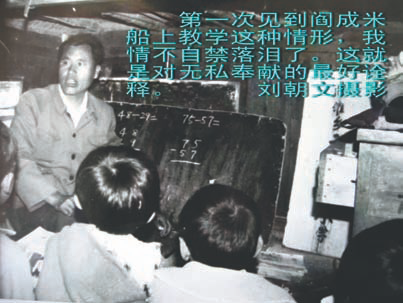

闫成米在上课

第三代教学船——华联水上希望小学

1999年秋季,临淮水上小学第四代教学船投入使用

本报记者 丁彬彬

桃李不言自成蹊,松筠劲节守师心。在教育沃土上,有一批教师将“理想信念”铸成灯塔,照亮学子逐梦启航;以“道德情操”滋养品格,躬身垂范诠释师者风骨;以“扎实学识”深耕课堂,点燃智慧星火;以“仁爱之心”守护成长,托起希望之翼。他们用行动诠释“爱与责任”,弘扬教育家精神,给予莘莘学子奋发的力量。

闫成米就是他们中的杰出代表。他从一条破木筏开始,创办洪泽湖上第一所小学——临淮公社二河村船头小学,坚持船头教学40载,为渔家子弟读书与成才奉献了一生,先后被评为“全国教育系统劳动模范”“全国先进工作者”“江苏省优秀共产党员”,荣获全国五一劳动奖章。

燃青春之火,创办“船头小学”

闫成米与新中国同岁,其祖父辈从山东逃荒到洪泽湖上讨生活,兄弟姐妹6人,他排行老二,自小因小儿麻痹症落下残疾,走路微跛。当时,湖上并无学校,上学需要到十几里外的岸上公社的学校去,整个湖区上学的孩子寥寥无几。饶是如此,闫成米开明的父母亲依然咬牙坚持送他和弟弟去上学。闫成米非常珍惜这来之不易的学习机会,全身心投入,成绩一直名列前茅,但贫困的家庭依然无法负担2个孩子的学习,高小结束后,他不得不流着眼泪离开学校,草草结束求学之路。

回到家中,闫成米并不“安分”,没有像当时大多数渔家子弟一样听天由命,他总是随船带着书本,一有时间就翻书。一位在湖上长期漂泊的“赤脚医生”,看中了他的悟性和仁厚,免费将多年的临床从医经验倾囊传授。不到2年,闫成米就接过老医生背负多年的药箱,在当时缺医少药的洪泽湖区,成为渔民们尊重的“闫先生”。

转眼来到了1965年,那一年闫成米16岁。一个普通的夏日,生产队队长找到闫成米的父亲说,湖里没有一个教书的,他想请闫成米去教书。闫父听了直摇头,说他医生干得好好的,并不同意他改行。

闫成米知道后,想起自己艰辛的求学之路,想起辍学时的失落,他暗下决心要改变洪泽湖的现状。为了做通父亲的工作,他央求其父让自己先试试,不行的话再回来继续当“赤脚医生”。父亲拧不过,终于答应了。当晚,闫成米按捺不住激动的心情,在日记本上写下两句豪气冲天的话:“燃我青春之火,去焚烧二河村没有文化的历史;沥我青春之血,去洗刷乡亲们因不识字而被笑为愚民的耻辱!”

这年秋天,烟波浩渺的洪泽湖上迎来了一所学校——临淮公社二河村船头小学。那时,年轻的闫成米一定不会想到,这次不经意地转身,不仅仅改变了自己的人生,更彻底改变了洪泽湖教育的未来。

没有到过湖区的人,无法体会船头教学的难处。初期的“船头小学”,其实只是闫成米家的一条破木筏,只有他一位教师。没有教室,没有勤杂人员,所有的管理、教学和后勤工作,全由他一肩挑。白天教学生,晚上挑灯教成人扫盲班。备课和批改作业,基本在深夜进行。常年在距离码头10多公里的洪泽湖水面上漂来荡去,一年四季,除了夏天可以下湖里去洗洗澡,春、秋、冬三季只能从船头踱到船尾,再从船尾踱到船头。单调,枯燥,寂寞。

这种情况一直到70年代闫成米结婚后才有所改观,他们夫妇的生活船顺理成章成为闫成米的教学船。整船长不过8米,教学区是长4米,宽不到2.5米,高不足1.5米的船舱。各年级轮流授课,小小的船舱里有时挤着近30名学生,个个席地而坐,以膝当桌。由于船舱低矮,空间狭窄,身高近1.8米的闫成米在教室里连伸腰的机会都没有,上课时只能盘腿而坐、坐累了就双膝下跪,跪累了再坐。开始的时候,他的膝盖皮都跪破了,血迹印在裤子上,日子久了,膝盖头上磨出了厚厚的老茧。

教学初期,虽然汉语拼音早已推广,但在当时实际教学中并不重视,闫成米敏锐地察觉到拼音必将越来越重要,坚持要求他的学生都要学好拼音。他的学生语文成绩在全公社乃至全县都名列前茅,船头小学教学成绩最好时,30多名学生中有10名学生在全县统考中全科满分。洪泽湖上渔家第一位大学生段广明的小学生涯,就是在闫成米的船头小学度过的。在闫成米的坚守下,洪泽湖区的教育落后的面貌得以彻底改变,从20世纪70年代开始,湖区没有一名适龄儿童失学,闫成米家所在的二河村,也由以前的文盲村变成了全省扫除文盲先进村和县级普及教育先进村。

履师职,强师德,铸师魂

闫成米不仅是一位优秀的教师,更是一位致力于改变洪泽湖上孩子们命运的“园丁”。在他的引领下,无数渔家孩子美丽的渔歌在大湖深处回荡,他们走出大湖,走向更广阔的天地。他以高尚师德引导学生走向成功道路。他深知,教育不仅仅是传授学术知识,更是塑造学生品格、价值观和人生观的过程。因此,他始终以高尚的师德和崇高的教育理念,引导学生走向成功的人生道路。

1996年8月,闫成米的儿子闫德库接到大学录取通知书,缠绵病榻多日的闫成米非常高兴,他说:“你是我教学船上走出来的第36个大学生,后面还会有更多,当初我跟你爷爷说‘让我试试’,没想到一下子试了30多年,看来还要继续试下去喽!”

农民收获的是庄稼,渔民收获的是鱼虾,而闫成米收获的却是人才与荣誉。1990年被评为江苏省扫除文盲先进工作者;1991年被评为全国教育系统劳模并授予“人民教师”奖章;1995年,被国务院授予“全国先进工作者”荣誉称号,并荣获全国五一劳动奖章;1998年,获得“全国十杰中小学中青年教师”称号和“希望工程园丁奖”,同年光荣当选第九届全国人大代表。2001年被评为江苏省优秀共产党员。

晚年的闫成米回忆起过去时,从来不提他获得的荣誉,谈得最多的是他的学校变迁史。船头小学共计经历了四代教学船。1965年的那个破木筏是第一代,当时共有20多个学生,有大人有孩子,教学多半放在下午和晚上,没有固定的时间;进入70年代开始,船头小学开始“鸟枪换炮”,闫成米6吨的水泥结婚用船成为二代教学船。当时没有桌椅,大家都席地而坐,后面高年级的学生把本子贴在前面低年级学生的后背上写字,船舱挤一挤,最多可以容纳30余人同时上课;1994年4月,船头小学迎来了一次发展的机遇,当时原淮阴市华联商厦举行开业庆典,邀请闫成米带着他的学生去剪彩。正为教学船无法容纳越来越多的学生而发愁的闫成米看到了希望,从不参加任何商业活动的他第一次也是唯一一次打破了自己立下的规矩。1994年7月,全国第一所“水上希望小学”在洪泽湖上诞生,一条30吨的水泥船,可容纳100名学生同时上课;1999年,江苏省教育厅出资建了船头小学最后一条船,全长41米、宽8米,共有4个标准教室和1个办公室,厨房卫生间一应俱全,楼顶还有大操场供学生升旗和运动,可同时容纳200名学生学习生活。

20世纪90年代以后,闫成米的“船头小学”取得了长足的发展。教学硬件不断改善的同时,也开始有越来越多的教师加入到了“船头小学”的师资队伍。从一开始的只教语文、数学,到体育、美术、音乐全面发展,学生的综合素质也在不断提高。从他的教学船上走出的近千名学生,很多成为各行各业的骨干力量,有近百名学生考上了大学,命运得以改变。

2005年国庆期间,闫成米突发脑出血,多日昏迷不醒,医院下达了病危通知书。一日深夜,昏迷多日的他突然喊妻子:“快,快给我拿衣服,马上要上课了!” 教书育人的信念已经完全融入了闫成米的血脉。后来他虽然脱离了生命危险,但留下了半身不遂后遗症,从此告别了他一生坚守的讲台。同年,省财政厅计划向临淮水上希望小学投资200多万元,闫成米从大局出发,主动请求将该笔费用投入镇中心小学,水上希望小学所有学生进入临淮镇中心小学就读。

2007年9月1日上午7时,泗洪县临淮镇水上希望小学的最后一批学生在船上举行了一次特殊的升旗仪式。闫成米拖着病躯,用颤抖的手为他的学生最后一次升旗,随后目送他们集体乘车前往临淮镇中心小学继续求学。至此,这所有着43年历史的洪泽湖“水上船头小学”成为历史。

前不久,洪泽湖畔的泗洪县大王庄红色文化旅游区被江苏省总工会确定为“江苏省职工疗休养合作单位”,为了丰富职工疗休养日程,泗洪县总工会联合泗洪县临淮镇党委政府计划在临淮镇洪泽湖边一条约200平方米废弃的水泥船建设“全国先进工作者闫成米船头小学精神教学点”,让劳模精神永放光芒。