内容详情

百年风华录 工潮丹心谱(下篇)

本文字数:4234

1954年7月1日至9日,江苏省第一届工会会员代表大会在南京召开。

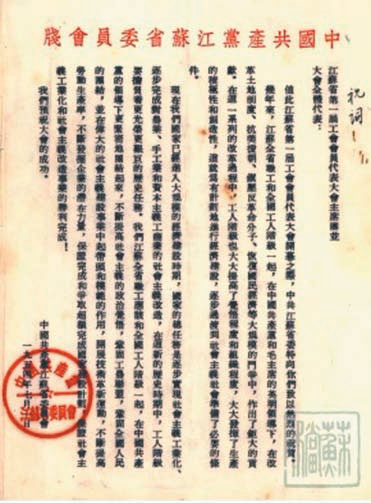

中共江苏省委给省第一届工会会员代表大会的祝词

钮友宁

三、社会主义革命和建设时期

新中国成立初期,南京、无锡、松江等城市工会组织,协助政府接管官僚资本企业,团结职工,恢复生产,巩固人民政权和改善职工精神文化生活。各地工会开展宣传教育和文化扫盲活动,帮助广大职工认清政治上翻身解放的现实,自觉成为国家、社会建设和企业发展的主人翁。

1950年6月29日,毛泽东同志颁布中华人民共和国中央人民政府令,《中华人民共和国工会法》正式颁布实施,成为新中国成立后率先颁布的三大基本法律制度之一。我国首部工会法共5章26条,以法律形式确立新中国工会的性质、组织原则、工会在人民民主政权中的地位与作用以及工会的权利与职责,开创我国劳动关系和工会工作法治化的先河。1951年2月26日,中华人民共和国政务院颁布《中华人民共和国劳动保险条例》,简称“劳动保险条例”,全面确立适用于中国城镇职工的劳动保险制度。

1953年5月2日,中国工会第七次全国代表大会在北京召开。工会七大的重要功绩是为工人运动和工会工作明确了新的方针和任务,对于发动工人阶级贯彻过渡时期总路线、积极投身社会主义工业化国家建设发挥了重要作用。全省工会认真贯彻落实中国工会七大精神,落实“生产、生活和教育”三位一体的工作方针,团结动员广大职工积极开展社会主义劳动竞赛和技术革新。

1952年11月,中央人民政府委员会第十九次会议通过了《关于调整省、区建制的决议》,11月7日,江苏省委成立大会在南京召开。1953年1月1日,江苏省人民政府正式成立。1954年7月1日,江苏省第一届工会会员代表大会召开,江苏省工会联合会成立。省工会联合会在省辖8个行政专区设办事处,6个省属市75个县(市)建立工会联合会。在中共江苏省委的领导下,全省形成地方和产业相结合的工会组织系统,江苏工运事业发展进入新的历史时期。

1959年初,江苏省工会联合会改称江苏省总工会。同年3月,中共江苏省委决定江苏省总工会、江苏省妇女联合会、江苏省劳动局合署建立江苏省委劳动工资部,全省各地、市、县除南京外,江苏省总工会对外保留名义。1962年7月中共江苏省委撤销劳动工资部,各地、市、县委劳动工资部相继撤销。同年10月,召开江苏省工会第三次代表大会后,各级工会逐步恢复。

1963年1月17日,全国总工会党组在呈交给中央的《关于全总八届四次执委会议的情况报告》中明确提出要“广泛开展社会主义劳动竞赛”。1964年,江苏开展技术协作促进“比学赶帮”,铸造、热处理、电镀、机修、工具、印染等六个工种一万多人开展了同工种、同业务的技术协作活动。

1973年5月,根据中共中央指示精神,中共江苏省委决定,成立江苏省总工会筹建领导小组。同年6月28日至7月3日,江苏省工会第五次代表大会在南京召开,全省各级工会相继恢复。

四、改革开放和社会主义现代化建设新时期

1978年5月开始的真理标准问题大讨论,为党重新确立马克思主义的思想路线、政治路线和组织路线奠定了思想基础,也为全省工会组织解放思想、确定新时期工作思路和改革方向凝聚了共识。

1978年10月11日至21日,中国工会九大召开,邓小平同志向大会致祝词。江苏工会认真学习领会贯彻中国工会九大精神,尤其是邓小平同志在会上所作的闭幕词精神,新时期工会工作有了新的起色。1979年,工矿企业恢复和建立职工代表大会制度,推动完善企业职工民主参与民主管理制度。1983年3月,江苏实行市领导县的新管理体制,市县以下的工会组织体制也作出相应变更,增建盐城、扬州、镇江、淮阴4个省辖市总工会。1997年,泰州市、宿迁市总工会相继成立。1988年1月起,江苏工会推广“共保合同”制度,推动企业转换经营机制,深化企业劳动、人事、工资制度改革,在改革中维护职工的合法权益;围绕乡镇企业的崛起和苏南模式的发展,1982年2月江苏省第一家外商投资企业工会——无锡江海木业有限公司工会成立,1984年8月江苏省第一家乡工会——无锡堰桥乡工会成立,1988年5月江苏第一个中外合资企业工会联合会——南通市中外合资企业工会联合会成立,1998年12月南京锁金村街道建立全国最早的社区工会。2003年,江苏探索“党建带工建,工建服务党建”机制,加强乡镇、街道和社区工会组织建设,逐步完善“小三级工会体系”,加强工会组织建设和会员发展工作。

党的领导是做好工会工作的根本保证。中共江苏省委高度重视工会工作,1996年7月29—30日,召开首次全省工会工作会议。会议主题是:进一步贯彻党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针,充分发挥工人阶级在改革和建设中的主力军作用,充分发挥工会组织的作用,动员全省职工为实现我省跨世纪宏伟目标而奋斗。此后2004年、2009年省委分别召开工会工作会议,印发指导意见,加强和改进新时期党对工会的政治领导,切实把更多的资源和手段赋予工会组织。

围绕社会主义市场经济的转型、确立和完善,各地探索以联合制代表制完善工会组织体制,以推进劳动合同和集体合同制度为抓手,深化行业性、区域性集体协商和集群职代会制度。2001年11月,全国贯彻实施劳动法、工会法,推进集体合同劳动合同工作经验交流会议在南京召开。2003年7月,全国总工会在南京召开推广“一法三卡”现场会,全国总工会和国家安全生产总局联合下发通知,总结推广海安开展劳动安全技能培训的经验。

1999—2001年,省总工会开展“工会工作十强县”评选。2002—2005年和2011—2012年,开展两轮“江苏省工会工作创新成果奖”评选,2007年开展为期3年的模范市县区工会评选活动。2004年,镇江市率先创建劳动关系和谐企业,完善劳动关系依法协商协调的机制。2002—2008年,省人大常委会制定《江苏省实施〈中华人民共和国工会法〉办法》《江苏省劳动合同条例》《江苏省社会保险费征缴条例》《江苏省工资支付条例》《江苏省集体合同条例》《江苏省安全生产条例》《江苏省企业民主管理条例》《江苏省工会劳动法律监督条例》,构建江苏特色的地方性劳动法规体系。从2004年起,省总工会连续20年实施基层联系点制度,提升各级工会维权服务的整体效能。2005年7月,中华全国总工会十四届六次主席团会议通过《关于坚持走中国特色社会主义工会发展道路的决议》,江苏工会加强工运理论和创新实践探索,逐步形成六大维护职工合法权益机制,丰富和拓展了中国特色社会主义工会发展道路的新境界。

五、中国特色社会主义进入新时代

党的十八大以来,中国特色社会主义进入新时代,江苏以探索性、创新性、引领性发展新实践,奋力投身“强富美高”新江苏现代化建设。江苏工会深入贯彻党中央和全总的工作部署,把旗帜鲜明讲政治放在各项工作的首位,不断提高政治站位,增强工会组织的政治性、先进性和群众性;各级工会认真落实理论学习“第一议题”制度,认真贯彻《中共中央关于加强和改进党的群团工作的意见》,自觉坚持党的领导,强化江苏特色的党建带工建机制建设,加快推进工会组织改革和建设。2014年,省总工会开展“争创模范职工之家、争做优秀工会干部”活动。2016年12月,省委审批《江苏省总工会改革实施方案》,启动省总工会机构改革,机关职能部门由12个整合为10个,带动全省市县工会同步推进实施改革。

2017年以来,省总工会聚焦深化产业工人队伍建设改革,完善职业技能提升体系和产业工人赋能成长机制,培养大国工匠、高技能人才和技术工人队伍。探索将工会改革融入各级党委政府机构改革的总体部署,完善江苏工会系统改革重点机制建设。2021年4月,全国推进产业工人队伍建设改革工作经验交流会在无锡召开。2016年起,全省工会实施“求学圆梦”行动,提升职工的科学文化水平和职业技能素质。2017年以来,广泛开展社会主义劳动和技能竞赛,完善职业发展通道和晋升激励机制,打造知识型、技能型、创新型劳动者大军。2020年,开展“劳模工匠进校园,思政教师进企业”活动,强化职工思想政治引领和理论政策武装,用社会主义核心价值观凝心铸魂。广泛开展元旦春节送温暖等系列行动,连续开展小微企业工会经费返还活动,返还金额连续多年位于全国工会系统首位。2022年3月,加强“互联网+工会”普惠服务平台建设,举办“8+X”综合服务集市,向新就业形态劳动者提供健康体检、专项保险等服务。2023年起,开展“劳模工匠助企行”行动,深化“党建带工建、工建服务党建”品牌建设。江苏省总工会参与全总重点课题研究,2022年参与《工会参与社会治理的路径研究》,全总主要领导在研究成果简报上批示。

近年来,全省工会在加快劳动关系立法进程方面,探索依法协调劳动关系的新实践路径,不断健全和完善维护职工合法权益的长效机制。2018年,省人民政府颁布《江苏省女职工劳动保护特别规定》;2023年,推动颁布实施《江苏省集体协商条例》;2024年,推动省人大常委会制定《关于加强高技能人才队伍建设的规定》,在加强劳动关系规范化和法治化建设中走在全国前列。

六、江苏工人运动和工会工作史带来的经验启示

党的二十大描绘了全面建设中国式现代化的宏伟蓝图,开辟了马克思主义中国化时代化的新境界。回顾江苏工运史的根本目的和重要意义在于不断从历史经验和前人智慧中得到启迪,满怀豪情建功新时代、奋进新征程,积极投身强国建设和民族复兴伟业。

加强党的领导,坚持正确的政治方向。要传承红色基因、赓续精神血脉、弘扬工匠文化、彰显工运特质,围绕贯彻党中央全面深化改革的路线图和时间表,团结引导广大职工为中国式现代化建功立业;要加强对职工的思想政治引领和组织凝聚工作,与解决职工思想、工作和生活问题结合起来,团结带领广大职工坚定不移听党话、矢志不渝跟党走,不断夯实党执政兴国的阶级基础和群众基础。

提升维权服务能力和水平。要把促进经济发展和保障民生幸福放在同等重要位置,开展各种形式的促进职工就业和创业行动,帮助广大职工着力提升文化素质和职业技能。要推动完善企业职工全员参与的民主管理制度体系,发挥职代会、集体协商和职工董事、监事制度的作用,深化劳动关系和谐企业创建,加快完善地方性劳动保障政策和劳动法规体系;着力提高各级工会组织依法维权的实效性,增强“互联网+工会”普惠性服务的针对性,逐步改善社会公众对劳动关系的满意程度,尤其是职工群众对工会工作的满意度评价,探索工会参与基层治理和承接公共职能的新路径。

加强工运理论研究和工运史编纂工作。要实事求是、脚踏实地推进工运史志编纂工作,积极做好省第三轮地方志各项编纂准备,加强工运史料和档案资料的科学征集和研判梳理,加快工运史研究成果的转化和运用,从党领导的工运史中汲取经验智慧和奋进力量,将马克思主义工运理论和实践中国化时代化,利用现有工运史历史经验和研究成果加以开发利用,为我省工运事业高质量发展提供内在动力。要创新工运理论思维、管理制度和实践路径,努力打造一部经得起历史和实践检验的信史,一部给工会工作带来智慧启迪的“百科全书”,完善我国工运事业理论和实践创新驱动发展体系,开创江苏工人运动和工会工作的新局面。