内容详情

入职8年取得16项发明专利,34岁才考虑生育孩子,直到进产房的最后一刻还在落实工作——

为增油创效在拼的科研“尖兵”

阅读数:149 本文字数:1606

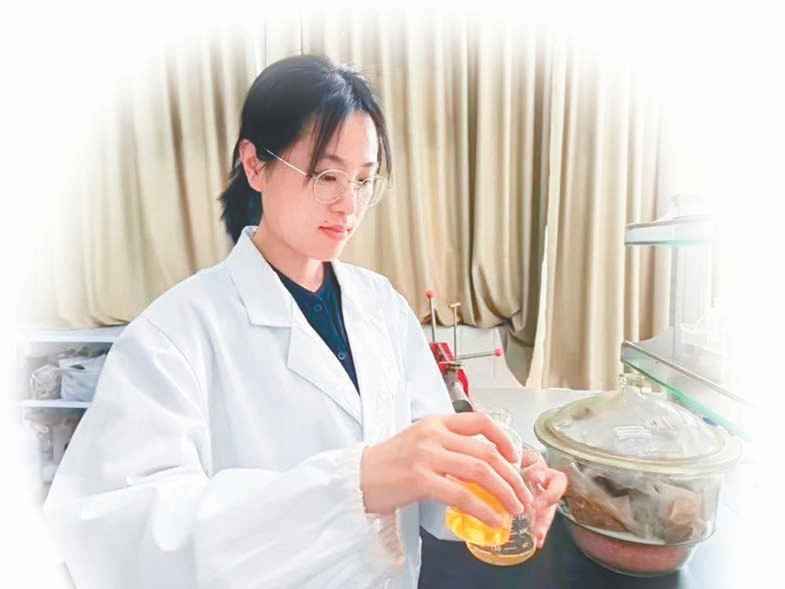

张鑫以女性特有的细腻与坚韧,在三次采油技术领域大胆创新。

吴婷 李静 王槐艾

3月24日晚8点,已经进入医院产房等待剖腹产的江苏油田工程院油化所副所长张鑫,给所长钱志鸿打去了电话,对接落实除垢剂B剂现场需求,以及下一步的生产和配送有关事宜。细心的钱志鸿听见张鑫声音异常柔弱,有些纳闷:“你还好吧?”“没事啊,所长,赶紧对接咱们的工作吧。”第二天,钱志鸿不放心,给张鑫发消息问候的时候,传来张鑫疲惫但喜悦的声音,“所长,咱的除垢剂现场需求已经落实了,我也已经顺利生下一个大胖小子啦。”得知张鑫躺在产床上还惦记着工作,工程院的同事都说,她真是为增油创效一直在拼的科研“尖兵”。

2017年,90后张鑫硕士毕业入职江苏油田后,就拜劳模钱志鸿为师,夜以继日地泡在实验室,以女性特有的细腻与坚韧,在三次采油技术领域大胆创新。多少个夜晚,人们看到她办公室的灯一直亮着;多少个周末,同事在实验室看到她的身影。正是凭借这股拼劲,张鑫在8年时间里取得了16项国家发明专利,奏响了新时代石油科技工作者的奋进强音。

在攻克地层复合垢堵塞的攻坚战中,张鑫展现出科研攻关的战略眼光。随着水驱开发的深入,油井综合含水率不断上升,结垢问题越来越严重。面对传统酸化、酸压技术等常规解堵措施可能导致的储层伤害、腐蚀性强、次生硫化氢等问题,张鑫带领团队日夜攻坚,查阅文献、开展实验。15000组的实验数据一次次推翻之前的结论,反复地调整体系配方,最终形成了“近井解堵+近远井减阻”的表面修饰改性减阻增注技术,有效解决了复合垢堵塞效果不佳、有效期短、存在硫化氢等问题。张鑫马不停蹄把这项技术用于实践,经检测,对碳酸钙、硫酸钙的溶蚀率突破95%大关,在赤岸、高集等复杂区块的27口井应用中创造了100%成功率的奇迹。

在数字化转型浪潮中,张鑫展现出科技领航者的前瞻视野。为攻克微观解堵机理的“黑箱”难题,她说服爱人推迟要孩子的时间,像海绵吸水一样,如饥似渴地自学Materials Studio分子模拟技术,从分子间相互作用力角度破解降压增注机理。这项技术的掌握不仅大大缩短了体系研发周期,更能预测出解堵剂和钙镁等离子的螯合轨迹,为个性化除垢治理提供科学依据。

张鑫始终注重科研对生产的支撑,持续加大纳米乳液驱及吞吐技术研究和现场推广,不在实验室就在井场是她的工作常态,坚持全生命周期调驱,加大调剖和方案优化力度,最终实现了调、堵、驱、洗一体化提升,应用17个区块55个井组,累计增油达3.2万吨。

作为兼具理论功底与实践智慧的复合型专家,张鑫始终坚信“实验室数据必须接受现场检验”。在高6-36井现场施工阶段,面对狂风暴雨,她经常连续48小时驻守野外井场,一遍遍调试注入参数。在建立“储层特性-药剂配伍-工艺参数”三维优化模型时,精准把控每个技术细节。正是这种“将论文写在井场上”的实干精神,推动其研发的非酸解堵体系创造了年增注1.4万立方米的良好业绩。

当前,表面改性减阻增注技术已成为江苏油田降压增注、稳产上产的一大“利器”,张鑫又展现出她的创新和突破精神,让知识产权从“知产”变成“资产”。她率领团队积极探索,欲扩大体系的应用范围,让产品在注水井降压增注、注水井井筒清垢、油井解堵、管线清垢等多领域绽放。

从实验室到采油井场,从分子模拟到现场施工,张鑫用纤纤十指在科技创新的琴键上弹奏出壮丽的增油乐章。纳米乳液驱油、表活剂复合吞吐、表面改性减阻增注……一项项技术“开花结果”的背后,都有这名90后始终如一的耕耘与付出。她先后获得油田业务竞赛—石油工程专业铜奖、油田勘探开发工程技术交流三等奖、油田基础前瞻二等奖,《表面修饰改性减阻增注技术》获油田科技进步一等奖。

当问及科研心得时,这位曾获得“江苏油田技术能手”“江苏油田最美女工”等荣誉称号的巾帼科研尖兵目光坚定:“石油科技工作者的价值,就体现在每个0.1吨的日增油量中,体现在每项专利转化带来的效益提升里。”在江苏油田五十年奋进征程上,她正带领团队向着更复杂油藏、更高采收率目标发起新的冲锋,用科技创新的最强音续写着能源报国的新篇章。