内容详情

汪庆新:追逐“天空精灵”之美,传播生态文明理念

本文字数:2661

白冠长尾雉 摄于河南信阳

红梅花雀 摄于云南西双版纳

蓝喉蜂虎 摄于安徽霍山

白鹇 摄于福建永安

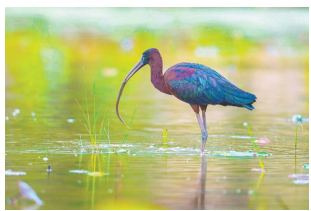

彩鹮 国家一级保护鸟类 摄于浙江兰溪

白胸翡翠 摄于江苏南京

配图为汪庆新部分摄影作品

记者 刘涛 魏志民

“汪庆新先生,您的作品《红猴山鹧鸪》、《灰胸竹鸡》入选中国野生动物保护协会科学考察委员会在上海举办的《野生动物科普展览》,感谢您为野生动物保护公益宣传做出的贡献。”

今年68岁的汪庆新,曾是南钢集团的一名工会干部,他是资深摄影爱好者,江苏省摄影家协会会员,摄影创作丰富,获奖作品很多,在摄影圈内颇有影响。2013年他退休,在热爱拍鸟的妻子马大嫂(网络昵称)带动下,加入了“打鸟”队伍。

“打鸟”是摄影爱好者的一个约定俗成的词汇,意思是在很远的地方用长焦镜头拍摄鸟类的照片。由于鸟类体型较小,且十分机敏,为了拍到理想的鸟类照片,摄影爱好者必须远离鸟类用长焦镜头拍照。用长长的远摄镜头瞄准鸟群,那样子就像打靶一样,所以叫“打鸟”。

凭借扎实的摄影功底和吃苦耐劳的精神,汪庆新拍出不少出彩作品,很快在“打鸟”圈有了影响。 8年来,他的足迹遍布全国各地,拍摄了大量高品质珍稀鸟类影像,许多作品被央视、《人与自然》杂志等用于公益宣传,常有作品在中国鸟网“每日一图”展示,并获得较高的点击量,他因此成为中国鸟网知名的版主。

用影像唤起对鸟类的保护

日前,记者一走进汪庆新家中,就看到电视里正在播放《人与自然》栏目,他这种热爱自然与生命,关爱野生动物的情怀浓郁而热烈。

“不是在拍鸟,就是在去拍鸟的路上,这两天正计划去东北拍摄。” 汪庆新打开手机地图,告诉记者,今年一到七月,他有181天在外拍摄,已经走过51个城市,北至河北承德、张家口,南到广东深圳、阳江,活动区域达86万多平方公里。

“鸟其实有一种精神,很美!” 为了拍出各种珍稀鸟类的精气神,汪庆新付出了极大的热忱和艰辛。今年五月初,汪庆新得到消息,极其罕见的国家一级保护鸟类——彩鹮,在浙江金华现身。他立即赶赴金华兰溪,在雨中坚守数个小时,完成精美作品——《雨中彩鹮》,发表在中国鸟网论坛,荣获每日最佳作品。

每一幅精美的作品都是努力和汗水的另一种呈现。在雨中守候几个小时,在汪庆新的拍摄经历中只是“一碟小菜”。他回忆起在江西鄱阳湖拍摄灰鹤时,要在一个人工窝棚里“窝”一整天,窝棚很小,只能坐着或蹲着,对拍摄者的体力与精神都是极大的考验。

对于汪庆新来说,严寒酷暑,风霜雨雪,跋涉千里的艰辛,都不足为惧,只要能拍到精美作品,再苦也是快乐的。

为了适应各种复杂的拍摄环境,捕捉鸟类的精彩瞬间,创作更精美的作品,需要不断更新、补充拍摄器材,这是一项不菲的开支。汪庆新向我们展示了几种自己拍鸟用的“长枪短炮”。“退休工资都用在拍鸟上了。”他淡然地说。在汪庆新眼里,蝉声鸟鸣,是大自然最鲜活的状态,能够用镜头记录 、展现自然之美、生命之力,获得审美愉悦是一大乐事,同时,还能普及保护珍稀鸟类的相关知识,助力野生动物保护公益宣传,那更是再好不过的美事。

最近,汪庆新与妻子马大嫂一起顺利通过中国保护野生动物协会的考试,成为国家级保护野生动物志愿者。“以后,能够更好地参与野生动物保护巡护,环境保护,保护野生动物宣传等公益活动了。”谈起这事,汪庆新夫妇脸上洋溢着幸福的微笑。

绿水青山就是金山银山

多年来追逐“天空精灵”,汪庆新走遍了祖国的大好河山,捕捉到数百种珍稀鸟类的精彩瞬间,同时也见证了这些年生态环境的变化,人们野生动物保护意识的增强,以及保护利用野生动物方式的转变。

云南保山市高黎贡山作为中国鸟类多样性最为丰富的地区之一,被誉为“五星级国际观鸟圣地”“中国观鸟的金三角地带”,是众多拍鸟摄影爱好者向往和云集的地方。汪庆新也多次到那里拍摄,亲眼目睹当地原生山民老张一家的生活变化。

作为祖祖辈辈生活在高黎贡山区的山民,老张一家五口人,以前一直靠山吃山,以采摘和狩猎为生,对各种自然资源的利用简单而粗放,没有什么保护野生动物的意识,生活也比较穷困。

随着汪庆新这样的"打鸟"人的到来,近年来,老张慢慢发现,保护好家乡生态环境、保护好栖息于家门口的鸟类,就能吸引越来越多的拍鸟摄影爱好者,通过给他们提供生活保障、向导等服务,则可以给自己带来新的工作机会,带来新生活的希望。老张利用自己的小院,办起了民宿,接待络绎不绝的拍鸟游客。渐渐地他钱袋子鼓了起来,家里的存款也越来越多了。现在老张已经建起了三层楼房,开起了农家乐,生意兴隆,财源广进,小日子越来越红火。

生活改善了,老张一家的观念也变了,爱鸟护鸟成为他全家人的自觉行为。

随着绿水青山就是金山银山理念日益深入人心,像高黎贡山一样,全国各地鸟类的生存环境都在发生改变。汪庆新还告诉记者,随着鸟类生存环境的持续改善,珍稀鸟类种群,数量都变多了,这是令人欣慰和振奋的转变。

倡导生态摄影理念

拍鸟既是欣赏鸟类之美、体会自然生命美丽神奇的过程,又应当是关心野生动物保护、传播生态文明理念的具体行动。

“有一些拍鸟摄影爱好者,为了取得较好的拍摄视角,无节制地清理鸟巢周边的‘障碍物’,让鸟类辛苦经营的隐秘栖身之所过于暴露,容易遭受自然灾害侵袭和鸟类天敌的伤害。”汪庆新告诉记者,现在有些拍客喜欢夜拍,用强光对鸟巢、鸟群无休止地探照,干扰鸟类的正常生活规律;更有甚者,为了拍摄更好的图片,直接追逐鸟类或者干扰鸟类的习性,让不少鸟类的持续生存陷入困境。

汪庆新介绍说,现在全国不少地区都出现了鸟类拍摄基地,将野生鸟类放在人工搭建的大棚之中圈养,组织摄影爱好者集中进行拍摄。本是自由飞翔的鸟儿,被关在鸟棚里。棚内鸟密度又大,多数鸟儿不能适应环境,很容易死亡。在棚里拍鸟不是爱鸟行为,拍出的画面再美也不好。

记者注意到,近年来,随着民用无人机越来越多,使用范围越来越广,在不少纪录片节目中,会采用无人机拍摄的方式,对鸟群迁徙、栖息进行更直观的拍摄,摄影者常常会为了展示鸟类飞翔的场面,使用无人机在湿地上追着鸟群拍摄,并追踪惊飞的鸟类。或鸟瞰,或俯拍,在拍摄过程中无人机撞上鸟群的事情也时有所闻。

实际上,早在2019年3月14日,在国家林业和草原局召开的全国春季候鸟保护工作电视电话会议上,就下发文件明确要求,除科学研究等特殊用途外,严禁使用无人机拍鸟,更不得以拍鸟为名捕捉野生鸟类进行“棚拍”,干扰其正常栖息活动。

“观鸟和拍鸟应遵循一些基本的规则,尊重相关规定和鸟类的生存权,做到不驱赶鸟群,保持适当观赏距离,避免干扰其正常栖息活动。”汪庆新希望,人们早日停止这些伤害鸟类的观鸟、拍鸟方式,在欣赏中保护野生动物,用自己的实际行动传播生态文明理念。