内容详情

许仲:一位农民工的诗意人生

本文字数:3116

许仲在北京人民大会堂演讲

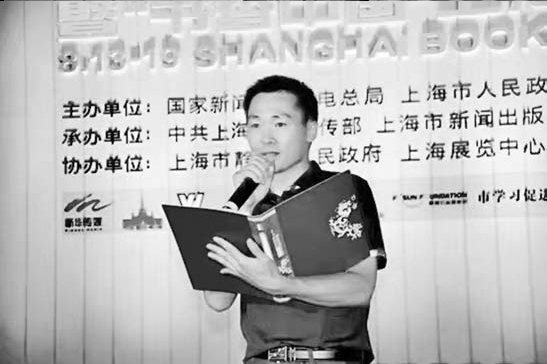

许仲在上海书展作为开幕嘉宾朗诵自己的获奖作品

许仲90年代初在上海打工留影

许仲参加江苏省作代会

许仲(左一)与蒋胜男等作家参加上海书展开幕式

许仲参加市交通音乐台节目录制(许仲左)

许仲(左二)与四位优秀农民工代表在人民大会堂分享奋斗历程

□本报记者 丁彬彬

近日,由江苏工人报社主办的“江苏省职工诗歌大赛”评审结果揭晓。经过评委会专家的严格筛选、复评和终审,来自南通市海门区的许仲荣获一等奖。这次获奖不是许仲荣获的最高级别的诗歌大奖,却是他很在意的一次大奖,因为他来自农村,是农民身份,也是一位农民工,对“职工”一词感觉非常神圣,对生活充满渴望与热爱。

许仲曾作为优秀农民工代表走进北京人民大会堂,在大型阅读活动中登台发言,展示新型农民工的形象,传递了满满的正能量。那是2017年1月11日,北京师范大学中国教育扶贫研究中心、农民日报社、中央党校理论网、金盾出版社在人民大会堂联合主办“书香山村·扶贫扶智”农桥读书会2017农民工阅读活动,来自全国各个工作岗位上的500多位农民工交流分享读书学习故事。许仲作为4名优秀农民工代表之一登台发言。对5年前的这一人生的高光时刻,许仲记忆犹新。日前,本报记者采访了许仲,让我们一起来了解他不一样的读书故事与不一样的精彩人生。

不畏艰苦,坚持读书学习

1971年10月,许仲出生在江苏泗阳县王集镇曙光村,现在工作生活在江苏海门,是中国作协会员,南通市作协理事,海门区作协副主席。

许仲小时候家境贫寒,10岁时父亲因病去世,母亲含辛茹苦拉扯6个孩子长大。排行老小的许仲高中毕业后便离开家乡,随着打工大潮南下北上。从1990年开始,他先后在淮安、宿迁、南京、昆山、江阴、上海、杭州、济南、山西晋城、黑龙江齐齐哈尔等20余个大中城市的建筑工地上打工。从建筑小工到手艺熟练的瓦工、木工、钢筋工、水电工,再到后来做钢筋工长、木工工长、资料员、预算员、放线员、施工员等,在风霜雪雨中度过了艰难的青春岁月。

“汗水泡湿了衣服,肩膀也肿得像馒头,特别是每次扛着模板走在没有防护设备的建筑房梁上,心里非常害怕,也曾想到过要离开。可一旦离开了又没处去,而在那里每天能挣4块钱,还能从师傅们那里偷学手艺,于是便咬牙坚持下来。”许仲还清晰地记得第一次打工时候的情景。许仲说:“那些年,我每到一个工地,都是遇啥干啥,也没拜过师傅,工程完成了就得离开;每次都是先回家,然后再向老乡打听,得知哪里需要用工了,就赶紧登门拜访,希望能与他们同行。”

“一碗拉面就春雨,雨过燕双舞清明,打工无常常自怜。”这是许仲早期打工时在街头即兴写下的句子,也是他当时生活的真实写照。当许仲结束繁重的工地劳作,在街头路边买一碗拉面作为美味午餐,一边看着街上春雨洒落,一边感慨着自己的漂泊人生。那时他常常不知道自己的下一步下一站在哪里,生活的每一天都充满迷惘与变数。但就是在这样的时候,渴望读书的许仲,心头依然留存着希望的火苗,透过这微弱的火苗,他似乎看到了未知生活的一线希望。

由于对文学的热爱,许仲对读书写作几乎到了狂热的地步。他辗转在各个工地,手中的行李三分之二是书的重量。每到一个地方,买不起新书,他就去逛地摊找旧书,看到喜欢的书,他会请工友凑钱帮他买书,等有了钱再奉还。有一次,在上海的南京路新华书店,为了买一本自己喜爱的书,他掏空了口袋,以致那天他一天没有钱吃饭,读书让他忘了饥饿。

那些年,在路灯下、工棚里、甚至是大街上……到处都有许仲读书学习的身影。工地每逢阴雨天歇工,其他工友都去逛街或者聊天喝酒,许仲却在看书学习,为了心头的梦想,他从不懈怠。有要好的工友为了帮助他,省吃俭用为他买稿纸与邮票,支持他写作投稿,至今想起来,许仲仍然对那些曾经支持、帮助过他的人充满感激之情。

他不仅看文学书籍,笔耕不辍,也读教材学习,并在繁忙而又苦累的打工间隙,参加全国自学考试、成人高考。2004年他考入南通大学文学院汉语言文学专业。2011年又考入该校的汉语言文学本科,并获得文学学士学位。

笔耕不息,用诗歌记录生活

许仲随时随地都会有创作的灵感,在工地干活时,每当有创作的灵感时,他就会用木工使用的红铅笔,钢筋工使用的石笔,在模板上、铸铁管上、毛坯房的墙壁上……随手匆匆写下来,有时候也会找会抽烟的老师傅要空烟盒,拆开后写上去,等到下班以后再找到纸笔抄下来。长年不断的努力,让许仲在写作上逐渐有了收获,发表的作品多了,在全国获奖也渐渐多了,后来被现在就职的公司相关领导发现,把他从工地上调到公司总部,从事企业文化与内刊主编工作。

在艰苦而漫长的打工生涯中,许仲创作了大量反映农民工生活的诗歌作品,讴歌城乡巨变,思念家乡与亲人,让无数农民工产生心灵上的共鸣。2010年,他被中国作协《诗刊》社、四川《星星》诗刊社联合评选为“中国十大农民诗人”,并入选CCTV“2010年度三农人物候选人物”,被媒体誉为中国青年农民讴歌生活、期待明天、向命运挑战的代表。其作品发表于《诗刊》《星星》《绿风》《扬子江》《上海诗人》《诗选刊》《北京文学》《中国诗歌》《中国作家》《钟山》《草堂》等重要文学期刊,入选《江苏百年新诗选》《中国年度优秀诗歌》等多种年度选本。他出版了诗集《把苏北贴在胸口》《时间的令旗》等。

多年来,许仲还先后荣获第二届郭沫若诗歌奖、首届卞之琳诗歌奖、《扬子江》诗刊“民生之歌”全国诗歌大赛第二名、“美丽的南京我心中的城”全国诗歌大赛银奖、“爱在人间”汶川地震征文第一名、“走近运河”大运河申遗征文一等奖、“中国梦劳动美”诗歌大赛第一名和“建党百年”中国建筑施工业协会全国征文一等奖等多项荣誉,获评腾讯网优秀传奇达人、南通好青年、南通市优秀文艺家、宿迁市百名文化人、泗阳县全民阅读推广人等。他主编的企业内刊多次获得中国企业内刊“精品内刊”奖。他应邀参加中国作协《诗刊》社诗歌笔会,中国罗江诗歌节、中国乡村诗歌论坛等重大活动,成为中国诗坛上的活跃人物。

体味生活,形成自己的艺术风格

许仲的不懈努力与坚持,改变了他的人生走向。有了稳定的工作后,许仲还发展了其他爱好。“我平时的业余时间,除了看书写作还喜欢运动,喜欢打羽毛球,曾参加地区举行的建筑装饰装修系统羽毛球比赛,获得过单打季军,还是公司羽毛球协会会长。”许仲告诉记者:“作为中国农民的一员,我与亿万农民一样,我们赶上了好时代,即使考不上大学,面朝黄土背朝天也不再是农民唯一的选项,我们可以外出务工,去自己想去的城市,通过学习与培训,去当新型农民。因为我也是其中一员,所以我能够深深体会到其中的点点滴滴”

许仲的诗歌深情、沉郁、优美、大气,有着显著的时代特色与艺术魅力。随着许仲的诗歌不断在国内重要文学杂志上发表、在各类诗赛中获奖,许仲朴素、沉郁、深情、向善的诗歌特色逐渐成熟,并形成了自己的风格。如他在《追寻》一诗中写道:我们追寻过的青春霞光/是那场旅行中关于孤单找寻的梦境/在微小的世界里/独行或比翼/带着乡村的憧憬出发与返回/村口与渡口/共有的守候//因为有梦,我们的远方从来不远/风雨中我们紧紧搀扶/所有经历,都是为了/走过山高水长。

2013年,南通市作协为许仲召开诗歌创作研讨会。2017年,许仲作为优秀农民工代表走进北京人民大会堂,讲述个人奋斗历程,个人事迹与作品被《中央电视台》《新华社》《人民日报》《光明日报》《农民日报》等媒体报道。

2016年,许仲受邀作为上海市第十八届读书节开幕式的访谈嘉宾,并进入中国作协首届中国网络诗人高级研修班深造学习。他的长诗《一个钢筋工的单人舞》成为江苏省作协第六批重点扶持项目。

“信念,是一个人不向命运低头的精神支柱,一个人可以没有舒适的生活,但不能没有精神。”许仲说。许仲的故事再次说明磨难是人生最好的教科书。如果没有那么多刻骨铭心的艰难困苦,也许就没有许仲今天的玉汝于成,他也难以获得如今的诗歌艺术成就。