内容详情

惠山泥人,惊艳400年!

本文字数:3851

□ 李花花

惠山泥人,中国国家地理标志产品,江苏省无锡市惠山古镇特产,江苏无锡汉族传统工艺美术品之一,2006入选第一批国家非物质文化遗产名录。

无锡惠山泥人发展于明末,清代出现专业化的泥人手工作坊。历经世代传习,如今,惠山镇还留存100多家泥人店。无锡泥人分粗货与细货两类——粗货大多以喜庆、吉祥题材为表现内容,其造型粗犷简洁、挥洒写意;细货及手捏泥人主要取材于传统戏曲人物、神话传说等。人物塑画生动传神,色彩色调秀丽明隽。

无锡手捏泥人材质要求极为严格,需取稻田一米深处的乌土,经十几道工序,方可制成一件泥人作品。同时,彩绘技艺在整个工序中也占有较高的比重,有三分塑、七分彩之说。惠山泥人充满浓郁的江南乡土气息,深受人们喜爱,被誉为无锡三宝之一。

从祠堂里走出的惠山泥人

中国泥塑是一种古老的民间艺术。明清以后,民间彩塑赢得了老百姓的青睐,最著名的就是天津“泥人张”和无锡惠山泥人。

“泥人文化与祠堂文化是密不可分的。”无锡市泥人研究所所长、泥人博物馆馆长赵建高认为,惠山泥人的起源与佛教文化、祠堂文化以及戏曲文化有紧密的联系。惠山泥人始于南北朝时期,盛于明代,距今已逾千年。惠山祠堂群兴盛于明清,这段时间恰好也是惠山泥人得以发展、兴旺的时期。

名门望族在惠山脚下修建祠堂,常年需要雇用看守的祠丁。因薪资微薄,祠丁为了筹谋生计,开始想别的办法。他们看惠山乡下的农民取惠山脚下的黑泥,捏泥猫泥狗哄孩子玩儿,便也学着做,捏些简单的伴有寓意的形象。后来手艺越发纯熟,祠丁们就开始照着祠堂祭祖时上演的戏曲创作,手捏戏文也应运而生。当时,大小祠堂在惠山古镇的直街两侧鳞次栉比不下百家,几乎每家祠堂的大门口都会开上一家泥人店,前门为店,后屋则是作坊,形成了“泥人一条街”。

据史料记载,明代张岱《陶岳梦忆》就有惠山泥人放在店里出售的记载。到了清代,惠山泥人制作技艺逐步成熟,人物形神俱备。惠山泥人名声大振,还传到了宫廷。

现藏于无锡博物院的手捏戏文《蟠桃会》,是现存最早的惠山泥人作品,它高85厘米,是一幕凝固了100多年的神仙欢乐图:王母娘娘戴金冠穿彩衣,端坐假山最高处的亭子里,左边是捧着从天上偷来仙桃的东方朔,右边是手托金樽身披彩绫的麻姑,下方参差排列着八仙、刘海、和合二仙、黎山老母、彭祖和月老等21位神仙。这些泥人鲜活、生动,让人联想到中国古老的女娲造人的传说。

文化传承不能脱离生活

中国工艺美术大师王南仙,专攻泥人设色,技艺精绝

无锡洛社镇有1600多年历史,因大运河而生,因大运河而兴。该镇借助惠山泥人工艺,重塑洛社古运河风光图 ,对传说中的“洛社八景”进行情景还原。洛社古运河风光图 全长23米,高近2米,包含大场景10组,小场景30多组,人物200多个。

手捏戏文一般需要两人搭档完成,一人捏塑形象,一人描摹彩绘,技艺世代相传。喻湘涟和王南仙就是当今惠山泥人最有名的“黄金搭档”。

1954年,江苏省惠山泥塑创作研究所成立。从这个时候起,老艺人们被组织起来,逐步恢复手捏戏文的生产。同时,江苏省的第一期惠山泥塑彩绘训练班开班,招收了40多位惠山泥人艺人子弟和农家孩子,喻湘涟和王南仙成为同学。师从名师,经过勤学苦练,两人终于成为中国工艺美术大师、惠山泥人国家级非遗传承人。

喻湘涟擅于捏塑,她把自己对人物的理解融入撮捏之中。惠山泥人是塑的技法与捏的技巧的完美结合,泥巴只往上加,不往下减,讲究自然连贯,一气呵成。一印、二捏、三扢、四镶、五板,从下而上,由里到外。搓搓捏捏就成形,敲敲拍拍就有面,一扢一捋就有纹,一板一扭就有势。王南仙擅长彩绘,她对人物面相的描绘十分精致,着力于传神。半笔头是王南仙的运笔绝活之一,颜料只蘸到毛笔头的一半,勾画起来轻巧细腻。

“千万不要觉得惠山泥人就是捏泥巴,它背后的文化可深着哩。”谈起对惠山泥人的认识,喻湘涟很较真儿,“以‘大阿福’为例,一个‘福’字寄托了人们对生活的所有美好愿望,而嘴角始终挂着的微笑则启示人们要笑对生活。它不仅是国家旅游年、电影金鸡百花奖的吉祥物,就连北京奥运会吉祥物‘福娃’的原形也来源于此。”

“但文化是什么?讲究意象、传神当然是一种文化,但‘润物细无声’,从群众中来,到群众中去也是一种文化,没有后一种文化,前一种文化难以生存。”王南仙说,“不能脱离生活,建立在生活功能之上的文化内涵才能得到很好地传承。”

对很多老无锡人来说,惠山泥人承载着几代人的情感记忆。20世纪50年代,惠山成立“惠山泥人联社”与“泥人合作社”,到90年代,无锡泥人厂曾有800多名工人,泥人一车皮一车皮运往全国各地。辉煌期过后,惠山泥人及相关产品产量一路下跌,从最高峰时的一年200万余件跌至三四万件,产值不足400万元,泥人厂也只剩20多人在做泥人。

“90后”传承人的坚守

中国工艺美术大师、惠山泥人国家级非遗传承人喻湘涟在指导年轻人制作泥人

喻湘涟和外孙华天骅

随着祠堂、戏曲以及一些习俗等这些惠山泥人存在的基础,逐渐淡出人们的视野,惠山泥人与普通民众存在的交集越来越少了,而且喻湘涟和王南仙这一代艺人也老了,愿意学泥塑的年轻人少之又少,人们不得不忧虑,惠山泥人的明天会是什么样?

喻湘涟膝下有两个女儿,大女儿因为有手疾做不了,二女儿对泥人技艺没兴趣,可这门手艺总要传下去。如此,喻湘涟便把希望寄托在外孙华天骅身上。带着小小的私心,喻湘涟把1990年出生的外孙从小就带在身边,让他跟着自己“捏泥巴”,希望用耳濡目染的方式让外孙对这门手艺感兴趣,为这一濒临失传的技艺留下一条根脉。华天骅大学毕业后,回到外婆身边,正式开始学习泥人捏塑。

初学的那几年,也是华天骅最艰难、纠结的几年。对着一个个泥人,练手法和手势,一坐就是一整天,回到家往往累得倒头就睡,“慢慢地,就感觉与同龄人脱节了。但挣扎了一段时间就想开了,外婆一把年纪了还在坚守,我这个年轻人有什么理由放弃呢?”2013年,华天骅创立“天心莲泥塑艺术馆”,成为无锡惠山泥人最年轻的接班人。

很快,华天骅就发现,这条路并不是那么好走。“没有实用性,决定惠山泥人注定是小众的艺术品,而且无论是饱满夸张的造型,还是色彩鲜艳的画风,都已经与现代人的审美相去甚远,摆在家里大部分人都会嫌‘俗’,真正懂的人越来越少了。”华天骅说。

华天骅在翻阅资料中,查到前人创作过一套大型的《蟠桃会》,十分精美。“惠山泥人不仅是小小的阿福阿喜或者玩具,也可以做成有场景、多人物、有故事的复杂作品,场景、气势大,但做工、美工依然可以很精致。”对华天骅的想法,喻湘涟总是给予鼓励。于是,华天骅根据现代人的审美,设计了手捏戏文《水帘洞》。在第四届中国非遗博览会上,这套作品一举夺得二等奖。

这些年,华天骅也做了一些尝试:他主动对接无锡中小学,不定期地为孩子们做惠山泥人讲座;与无锡商院成立惠山泥人现代学徒班,让有兴趣的大学生有机会学习惠山泥人并进行创新;还在惠山古镇开一家“天心莲泥塑艺术馆”,向游客展示最纯正的惠山泥人文化。

“不管未来如何,我都会跟外婆一样,守着这门老手艺,直到我也老了,做不动了。”华天骅说。

当400年的非遗传统开创“IP”

非遗传统“吃香”,市场产品“不吃好”,这是不可回避的一个痛点。在无锡,惠山泥人走近了寻常百姓,也走近了无锡的中小学和大专院校。兴趣化的社团课、爱好班,让惠山泥人有了更多生存土壤,然而,不可否认的是,如今惠山泥人的专业技艺传承人难找。

所谓传承,不仅指大师级别的技艺续传,也有传统技艺发扬光大的一面。在有泥人世家的大师级支撑下,从中小学入手,趁早培养孩子们的普适性审美,是传承的重要一步。但是,“惠山泥人”IP的创新理念设计,还需更多打磨。

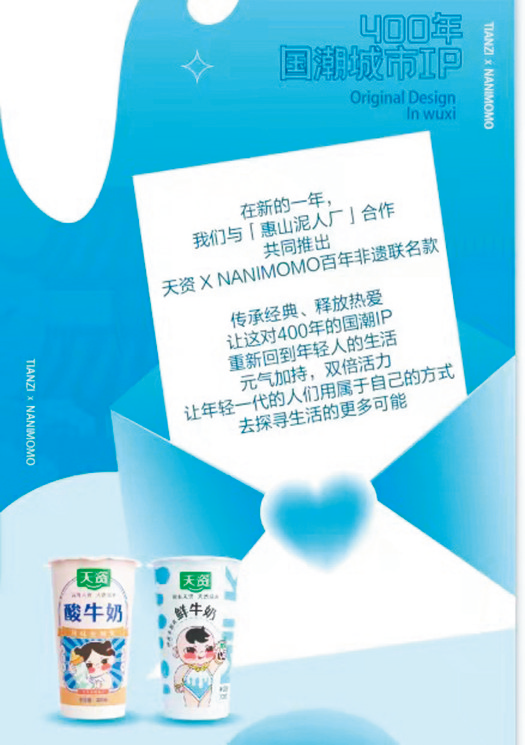

日前,无锡本土企业天资乳业携手惠山泥人厂,以惠山泥人为原型,设计推出了全新的非遗联名款新包装和定制版公仔,努力激活城市ip,让“倷泥模模”再次进入百姓家,融入现代人的生活。

拆开盲盒,颜色鲜亮、形象可爱、天资乳业联名款惠山泥人“牛奶小子”令人惊喜。“传统文化要与当下人们的生活链接,才能实现活化,才能拥有真正的生命力。”在天资乳业总经理杨雪飞看来,天资奶已陪伴无锡市民60多年,企业也在寻找新的展示形象,让天资奶更加深入民心。与其选择一个无锡人完全没有印象的卡通形象,不如用“阿福阿喜”泥人这对有着400年历史、深得人心的形象,更能唤起无锡人的回忆,满足更多人的情绪价值。而另一方面,惠山泥人也亟待新的发展。双方一拍即合。

除了设计开发盲盒,天资奶的外包装上,也出现了卡通版的阿福阿喜——鲜奶杯上,是活力十足的阿福,酸奶杯上是可爱甜美的阿喜。“很多年轻人对惠山泥人的感受并不深刻,以国潮ip的方式出现在他们的生活场景中,能让传统文化与他们产生新的链接。”杨雪飞说。

2007年,无锡市出台《无锡惠山泥人传承扶持办法》,筹措传承扶持资金40万元人民币,委托无锡市民间艺术博物馆组织王木东、喻湘涟、柳成荫、王南仙四名国家级惠山泥人传承人直接带徒授艺。9位平均年龄在23岁左右的年轻人,从100多位报名者中脱颖而出,成为无锡市惠山泥人首期大师班的学员。

随着时代节奏的加速,传统手工作坊逐渐被模具加工所替代,惠山泥人的制作鱼龙混杂。而且,这种需要十几道工序的传统艺术制作过程相当寂寞清贫,年轻人们大都不愿再从事这个行业。

人才是“非遗”传承的灵魂,年轻一代传承人的困惑,也是传统技艺在现代市场环境下的发展之惑。非遗传承人们衷心地希望更多对泥人制作技艺感兴趣的人,能加入这一行,将这门手艺传承下去。

“惠山泥人的传承,要考虑年轻一代的心理感受,带动他们发掘出传统文化的魅力,这就需要泥人产品多创新。”无锡市民间文艺家协会主席潘基峰说,传承、保护工作能让无锡的物质文化遗产发扬光大、经久不衰、传承有嘉。