内容详情

青 团

徐伟伟

阅读数:1072 本文字数:1148

青色入食,便揉进了整个春天。在江南,大地回春,满眼皆绿,艾草葳蕤生长。其形、其色、其香,最后的归宿,是化作青汁,变身为青团。

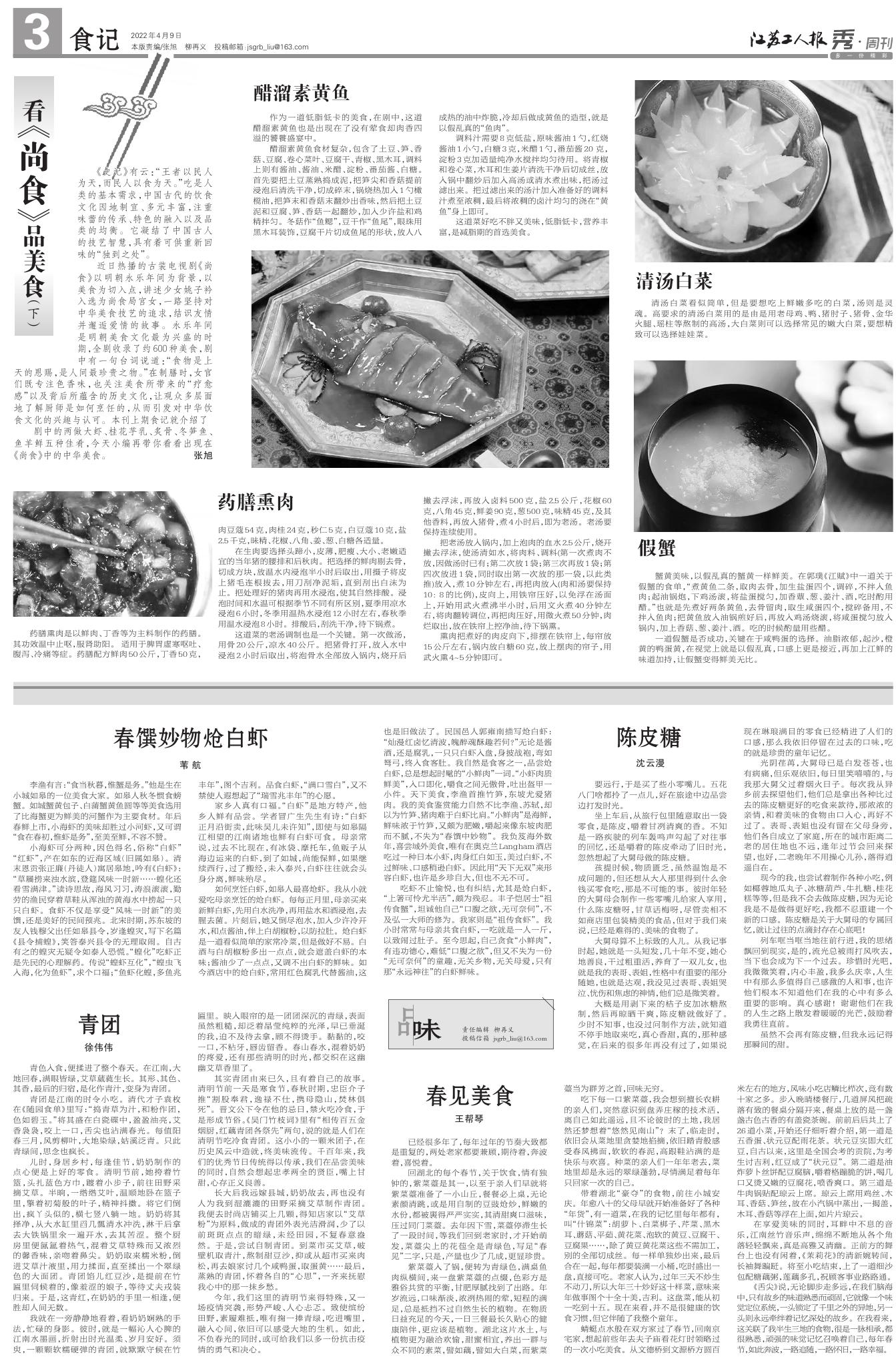

青团是江南的时令小吃。清代才子袁枚在《随园食单》里写:“捣青草为汁,和粉作团,色如碧玉。”将其盛在白瓷碟中,盈盈油亮,艾香袅袅,咬上一口,舌尖也沾满春光。每值阳春三月,风剪柳叶,大地染绿,姑溪泛青。只此青绿间,思念也疯长。

儿时,身居乡村,每逢佳节,奶奶制作的点心便是上好的零食。清明节前,她挎着竹篮,头扎蓝色方巾,踱着小步子,前往田野采摘艾草。半晌,一绺绺艾叶,温顺地卧在篮子里,擎着初菊般的叶子,精神抖擞。将它们倒出,疯丫头似的,横七竖八躺一地。奶奶将其择净,从大水缸里舀几瓢清水冲洗,淋干后拿去大铁锅里氽一遍开水,去其苦涩。整个厨房里便氤氲着热气,混着艾草特殊而又浓烈的馨香味,亲吻着鼻尖。奶奶取来糯米粉,倒进艾草汁液里,用力揉面,直至揉出一个翠绿色的大面团。青团馅儿红豆沙,是提前在竹匾里伺候着的,像羞涩的娘子,等待丈夫戎装归来。于是,这青红,在奶奶的手里一相逢,便胜却人间无数。

我就在一旁静静地看着,看奶奶娴熟的手法,忙碌的身影。彼时,就是一幅沁人心脾的江南水墨画,折射出时光温柔、岁月安好。须臾,一颗颗软糯硬弹的青团,就默默守候在竹匾里。映入眼帘的是一团团深沉的青绿,表面虽然粗糙,却泛着晶莹纯粹的光泽,早已垂涎的我,迫不及待去拿,顾不得烫手。黏黏的,咬一口,不粘牙,唇齿留香。春山春水,混着奶奶的疼爱,还有那些清明的时光,都交织在这幽幽艾草香里了。

其实青团由来已久,且有着自己的故事。清明节前一天是寒食节,春秋时期,忠臣介子推“割股奉君,逸禄不仕,携母隐山,焚林俱死”。晋文公下令在他的忌日,禁火吃冷食,于是形成节俗。《吴门竹枝词》里有“相传百五金烟厨,红藕青团各祭先”两句,说的就是人们在清明节吃冷食青团。这小小的一颗米团子,在历史风云中造就,终美味流传。千百年来,我们的优秀节日传统得以传承,我们在品尝美味的同时,自然会想起忠孝两全的贤臣,嘴上甘甜,心存正义良善。

长大后我远嫁县城,奶奶故去,再也没有人为我到湿漉漉的田野采摘艾草制作青团。我便去时尚店铺买上几颗,得知店家以“艾草粉”为原料,做成的青团外表光洁滑润,少了以前斑斑点点的暗绿,未经田园,不复春意盎然。于是,尝试自制青团。到菜市买艾草,破壁机取青汁,熬制甜豆沙,抑或从超市买来肉松,再去娘家讨几个咸鸭蛋,取蛋黄……最后,蒸熟的青团,怀着各自的“心思”,一齐来抚慰我心中的那一抹乡愁。

今年,我们这里的清明节来得特殊,又一场疫情突袭,形势严峻、人心忐忑。致使缤纷田野,素履难抵,唯有掬一捧青绿,吃进嘴里,融入心间,依旧可以感受大地的生机。如此,不负春光的同时,或可给我们以多一份抗击疫情的勇气和决心。