内容详情

春见美食

王帮琴

阅读数:861 本文字数:1374

已经很多年了,每年过年的节奏大致都是重复的,两处老家都要兼顾,期待着,奔波着,喜悦着。

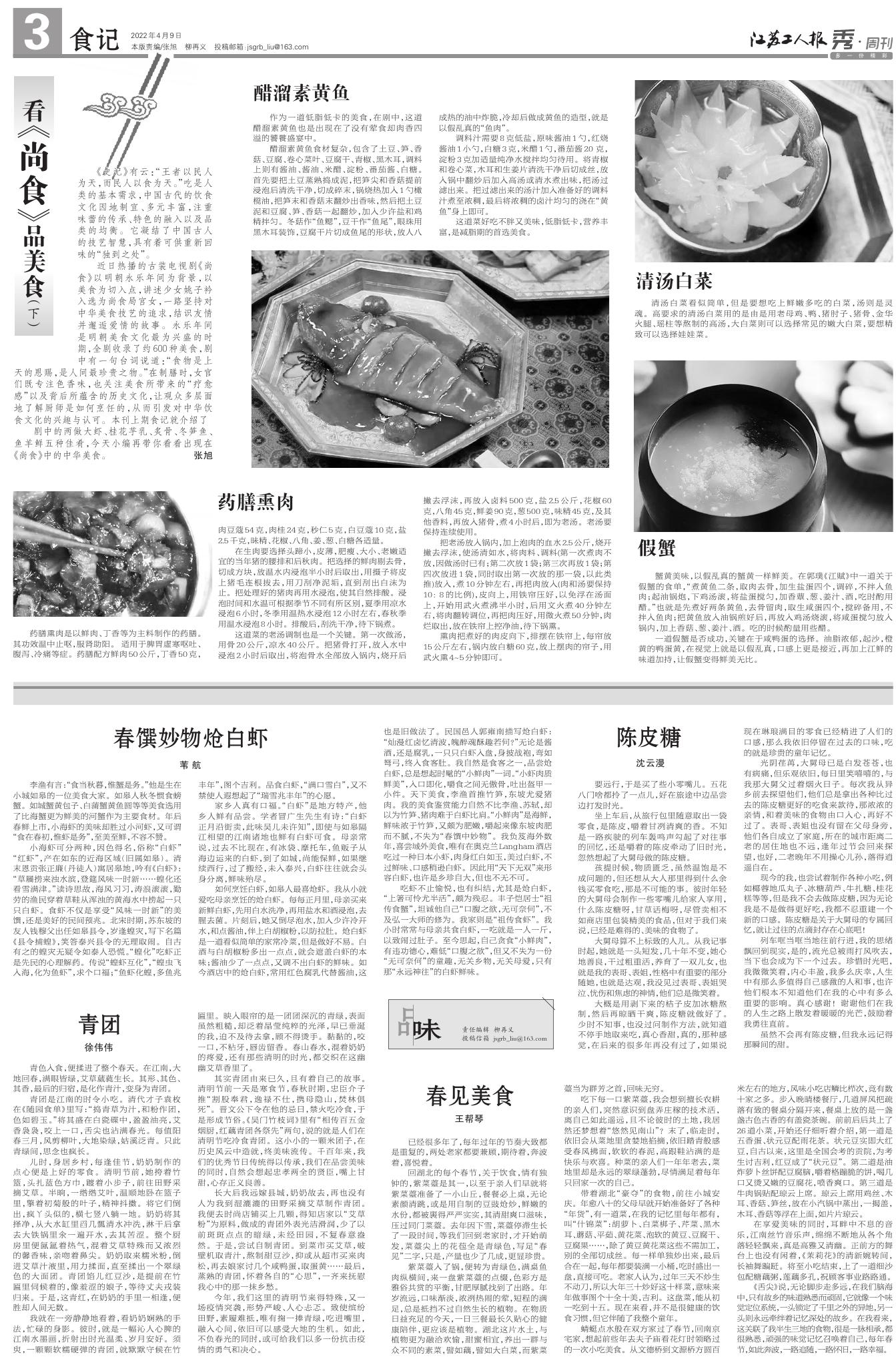

回湖北的每个春节,关于饮食,情有独钟的,紫菜薹是其一,以至于亲人们早就将紫菜薹准备了一小山丘,餐餐必上桌,无论素颜清跳,或是用自制的豆豉炝炒,鲜嫩的水份,都被裹得严严实实,其清甜爽口滋味,压过同门菜薹。去年因下雪,菜薹停滞生长了一段时间,等我们回到老家时,才开始萌发,菜薹尖上的花苞全是青绿色,写足“春见”二字,只是,产量也少了几成,更显珍贵。

紫菜薹入了锅,便转为青绿色,满桌鱼肉纵横间,来一盘紫菜薹的点缀,色彩方是雅俗共赏的平衡,甘肥厚腻找到了出路。年岁流远,口味渐淡,浓洌热闹的荤,短程的满足,总是抵挡不过自然生长的植物。在物质日益充足的今天,一日三餐最长久贴心的健康陪伴,更应该是植物。湖北这片水土,与植物更为融洽欢愉,甜蜜相宜,养出一群与众不同的素菜,譬如藕,譬如大白菜,而紫菜薹当为群芳之首,回味无穷。

吃下每一口紫菜薹,我会想到擅长农耕的亲人们,突然意识到盘弄庄稼的技术活,离自己如此遥远,且不论彼时的土地,我居然还梦想着“悠然见南山”?末了,临走时,依旧会从菜地里贪婪地掐摘,依旧踏青般感受春风拂面,软软的春泥,高跟鞋沾满的是快乐与欢喜。种菜的亲人们一年年老去,菜地里却是永远的翠绿蓬勃,尽情满足着每年只回家一次的自己。

带着湖北“豪夺”的食物,前往小城安庆。年愈八十的父母早就开始准备好了各种“年货”,有一道菜,在我的记忆里每年都有,叫“什锦菜”:胡萝卜、白菜梆子、芹菜、黑木耳、蘑菇、平茹、黄花菜、泡软的黄豆、豆腐干、豆腐果……,除了黄豆黄花菜这些不需加工,别的全部切成丝。每一样单独炒出来,最后合在一起,每年都要装满一小桶,吃时盛出一盘,直接可吃。老家人认为,过年三天不炒生不动刀,所以大年三十炒好这十样菜,意味来年做事图个十全十美,吉利。这盘菜,能从初一吃到十五。现在来看,并不是很健康的饮食习惯,但它伴随了我整个童年。

蜻蜓点水般在双方家过了春节,回南京宅家,想起前些年去夫子庙看花灯时领略过的一次小吃美食。从文德桥到文源桥方圆百米左右的地方,风味小吃店鳞比栉次,竞有数十家之多。步入晚晴楼餐厅,几道屏风把疏落有致的餐桌分隔开来,餐桌上放的是一盏盏古色古香的有盖瓷茶碗。前前后后共上了26道小菜,开始还仔细听着介绍,第一道是五香蛋、状元豆配雨花茶。状元豆实即大红豆,自古以来,这里是全国会考的贡院,为考生讨吉利,红豆成了“状元豆”。第二道是油炸萝卜丝饼配豆腐脑,嚼着格蹦脆的饼,喝几口又烫又嫩的豆腐花,喷香爽口。第三道是牛肉锅贴配琼云上席。琼云上席用鸡丝、木耳、香菇、笋丝,放在小汽锅中蒸出,一揭盖,木耳、香菇等浮在上面,如片片琼云。

在享爱美味的同时,耳畔中不息的音乐,江南丝竹音乐声,绵绵不断地从各个角落轻轻飘来,真是高雅又清幽。正前方的舞台上也没有闲着,《茉莉花》的清新婉转间,长袖舞蹁跹。将至小吃结束,上了一道细沙包配糖藕粥,莲藕多孔,祝顾客事业路路通。

《舌尖》说,无论脚步走多远,在我们脑海中,只有故乡的味道熟悉而顽固,它就像一个味觉定位系统,一头锁定了千里之外的异地,另一头则永远牵绊着记忆深处的故乡。在我看来,这关联了我半生三地的食物,很是一脉相承,都很熟悉,顽强的味觉记忆召唤着自己,每年春节,如此奔波,一路追随,一路怀旧,一路幸福。