内容详情

走近徐州,品味千年文脉领略汉韵之美

本文字数:5114

记者 胥明虎 通讯员 于菁

4月11日-13日,“2020年度全国十大考古新发现”终评会在北京举行,经过汇报演示、专家评审、无记名投票等环节,江苏徐州土山二号墓经过激烈角逐,从全国入围的20个终评项目中脱颖而出,成功荣获“2020年度全国十大考古新发现”。这是徐州市继1995年狮子山楚王陵获此殊荣时隔25年后的又一历史性突破,也是江苏省近3年来唯一1个获奖项目。

徐州两汉文化遗存极其丰富,在文化、旅游和考古界素有“明清看北京、秦唐看西安、两汉看徐州”的美誉。而其中的汉墓、汉兵马俑、汉画像石在文化考古界独领风骚,被公认为汉代三绝!

300多座汉墓掀开了多少历史与猜想

彭城龙脉通芒砀,汉起草泽亘未荒。

蛇斩鸿门收剑气,兵屯灞上拜旗王。

乌骓汗血怜天运,赤地狼烟战岁伤。

项羽怎知身后事,楚河汉界皆刘邦。

——胥明虎《七律·芒砀山感怀》

龟山汉墓内景

出徐州,西行百公里为芒砀山。秦朝末年,刘邦带领一班贫苦农民举起反秦义旗来到芒砀山,传说有一白蛇身如大梁,一见刘邦"叽溜"一声变得像筷子一样大小,刘邦一剑把白蛇斩为两段。夜里白蛇给刘邦托梦说:“主公,你今天杀了我,何时还命呢?”刘邦随口推说:“这里高山陡岭哪有命还?平地(帝)还命罢。”果然,西汉传到平帝时,白蛇转为王莽,杀了汉平帝,篡了汉朝。后经光武中兴,平灭了王莽,才又恢复了汉室,建立了刘氏东汉王朝。

传说毕竟是传说 ,但刘邦建立的大汉王朝给他的故乡徐州留下许多脍炙人口的历史典故和异常浑厚的汉文化底蕴。其中尤以星罗棋布的汉墓、独具魅力的汉兵马俑和巧夺天工的汉画像石“汉代三绝”受到关注。

徐州汉墓已发掘的有300余座,其中土山二号墓是迄今为止科学发掘的唯一一座东汉诸侯王陵墓,诸多重要发现在国内首次得以确认,填补了东汉时期诸侯王陵墓研究领域的空白。

土山汉墓位于徐州市区南部云龙山北麓山脊上,现徐州博物馆院内,《水经注》等记载为“亚父冢”,俗称范增墓,共有三座墓葬组成,墓坑为开凿的石坑。土山二号墓规模宏大,结构复杂。墓上封土高16米,底部直径近百米。整个墓葬由墓道,东、西耳室,甬道,前室,后室及回廊组成,共出土各类器物4800余件(套)。土山二号墓的发掘全面准确了解了陵墓的营建过程、建筑结构、建造方法等,对东汉帝陵形制乃至中国墓葬制度的演变具有重要的学术价值。墓室中出土的一批工艺精湛、造型精美的金属器、玉石器,特别是大量打磨精细的石材和西汉楚国封泥,对研究汉代社会生产、手工业经济、科学技术水平、职官与分封制度、国家军事与治理体系等都具有非常重要的学术意义。

在徐州汉墓中要说雕凿精细气势雄伟,当属龟山汉墓。龟山汉墓位于徐州九里山境内的龟山西麓,为西汉第六代楚王(襄王)刘注(即位于公元前128年--前116年)的夫妻合葬墓。 龟山汉墓依山为陵,全部由人工开凿而成,南为楚王刘注墓,北为其夫人墓。整个汉墓雕凿细致,既有着汉王朝的雄浑厚重,又有着楚文化的浪漫恣肆,是汉朝工匠们智慧与心血的结晶,也是楚汉文化融合的产物。

当然,名气最大的还是狮子山楚王陵。该墓是西汉早期分封在徐州的第三代楚王刘戊的陵墓,遗址距今已有2100余年的历史。楚王陵坐北朝南,“ 依山为陵,凿山为葬 ”,陵墓直接开凿于山体之中。南北总长 117 米,宽 13.2 米,深入山下 20 余米,总面积 851 平方米,开凿石方量 5100 余立方米。宏大的地下玄宫几乎把山体掏空,工程浩大,气势磅礴,全国罕见。它应该是徐州地区所有汉代陵墓中规模最大、保存最好、出土文物最多、内涵最丰富、历史及文物考古价值最高的一处特大型西汉楚王陵墓。

楚王陵墓是模仿地面宫殿的建筑群体,结构复杂,形制奇特。整座陵墓呈南北中轴线对称式建筑布局,从外到内依次为三层露天垂直墓道,天井、耳室、墓门、甬道、侧室、前堂和后堂等,再现了西楚汉王奢侈的生活场景,也印证了汉代盛行的“事死如生”的丧葬观。置身其中,古代陵墓所固有的阴骘气息或许在心中飘过一丝寒冷,但更多是感叹这一浩大工程竟是2000多年前古人靠铁凿、铁斧等简陋的工具,一凿一凿开山而成的!

狮子山楚王陵还是一座地下文物宝库。虽墓主室曾遭盗掘,但墓中依然出土各类随葬器物2000多件(套),约万件。比如目前国内最精美的金缕玉衣,它所用玉片多达 4000 多片,而通常的玉衣用玉片约在 2100 片左右,而且这件玉衣所用玉片均为质量上乘的和田白玉,晶莹剔透,温和润泽,堪称绝品。另外,显示王者风范的赤金带扣、“月如水,声如磬,万里无云 ”的玉耳杯、“沧海月明珠有泪”的走盘珠;以及数百件青铜和铁制兵器……这批随葬品工艺之精湛,令人叹为观止。

4000多件汉兵马俑述说着多少拼杀与守望

风云浩荡两千年,兵马绝尘铸史篇。

疆场驱驰排战阵,雄图翻动卷硝烟。

已磨岁月非留憾,还祷家国自泰安。

向后再经一万世,俑中真意亦绵延。

——林红岭《七律·徐州汉兵马俑》

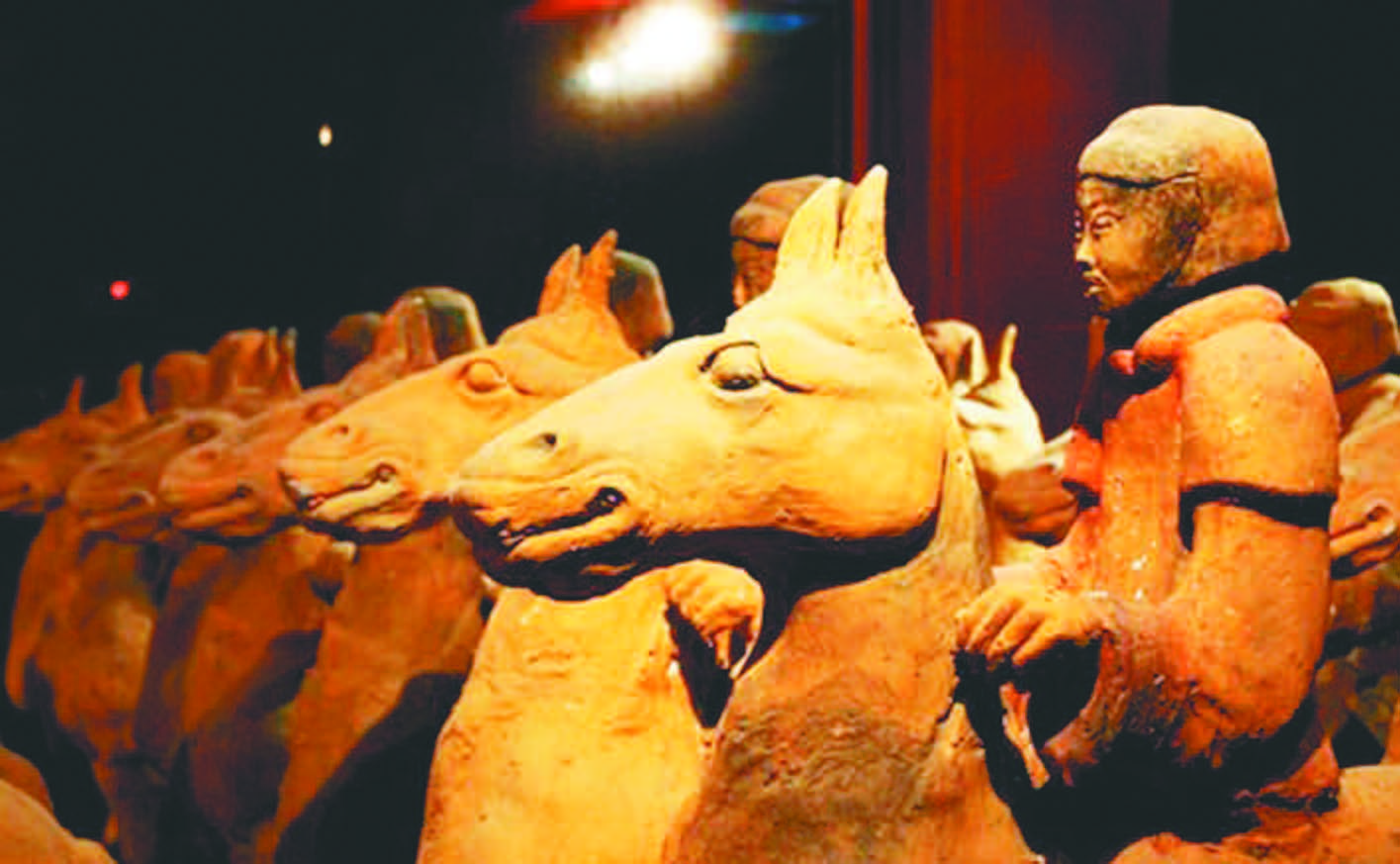

汉兵马俑

说起兵马俑,人们并不陌生,秦始皇兵马俑的出现使这一历史文化遗迹变得神奇和家喻户晓,相比之下人们徐州对汉兵马俑的熟知程度就有限了。

汉兵马俑是距今2150年前的西汉楚国的第三代楚王刘戊的陪葬品,位于狮子山楚王陵西侧300米远,象征着卫戍楚王陵的部队,是考古工作者于1984年发现的。这批分布于六条俑坑、总数4000多件的陶俑群,不仅数量庞大,而且种类繁多:有博袖长袍的官员俑、手握兵器的卫士俑、执长器械的发辫俑、足登战靴和抱弩负弓的甲士俑等10余种,反映了西汉初年分封在徐州的楚王国军队的整体建制。

兵马俑坑分步兵坑和骑兵坑两部分。步兵中既有官吏,又有普通战士如持长械俑、弓弩手俑、发辫俑等;车兵中则有甲胄俑和御手俑。其中,一号坑前段全部放置站式俑516个,后段有陶俑约500件;二号坑前段放置各式陶俑832件,后段残存有跪座俑474件。狮子山兵马俑既是汉代艺术珍品,又是徐州作为军事重镇的历史见证,不仅对研究汉代雕塑艺术有极高价值,而且对于研究汉代社会生活、丧葬制度、军制战阵都有着同样的价值。

西安的秦兵马俑高大壮观,写实主义风格给人一种奔放雄浑的力量美。汉兵马俑在继承了秦俑风格的基础上加以发展,由写实转变为写意,它不注重人物线条的比例是否准确,而侧重于人物的内心世界和精神风貌。以队伍前端的三个士兵为例,工匠师用不同的身材和面部塑造,表达出不同的年龄层次和心理活动。最右面的士兵虎背熊腰,稚气未脱,正是初出茅庐,血气方刚,急待建功立业的年轻士兵;中间这位躬着腰,眯着眼,看似是一位经验丰富、久经沙场的老兵;左边是位老成持重的中年士兵形象。史书记载,汉代的兵役制度规定,年满18-55岁的成年男子,必须服两年兵役,这样队伍就会有不同年龄的士兵,可谓老、中、青三者的有机结合。

汉代的雕塑师以生活为蓝本制作出的这些陶俑,不仅为后人留下了许多宝贵资料,而且在中国雕塑艺术史上,以拙朴中富有含蓄、更加耐人寻味的艺术手法,为人们留下永恒而美丽的篇章。在无数次赴海外展览过程中,得到了各国人民的高度赞誉,使他们对具有悠久历史文化的文明古国更加心驰神往,极大促进了中外人民的友谊和文化交流。

1500余块汉画像石记录了多少图腾与向往

华夏万千画,最数此奇神。心心念念无语,观像可寻根。玉宇琼楼高处,人世悲欢忧乐,石上竞缤纷。莫测古人意,只道我销魂。

一石美,三生善,万重真。仙姿栩栩生妙,满目是阳阴。埋地千年万载,雨重风长云烈,难抹画中春。妙处意何尽?与酒共诗吟。

——林红岭《水调歌头·徐州汉画像石》

汉画像石

徐州“汉代三绝”之一的汉画像石,与苏州园林、南京六朝陵墓石雕并称为“江苏文物三宝”。

汉画像石是汉代人们刻划在墓室、祠堂上带有鲜明主题的装饰石刻画。它生动地描绘了汉代社会的典章、衣食住行、神话故事,反映了当时人们对生活的依恋、死后的祭祀。徐州是中国汉画像石的集中分布地之一,目前徐州汉画像石艺术馆馆藏汉画像石1500余块。汉画像石题材丰富、内容广泛,有神话传说、历史故事、现实生活等内容,包含了汉代的政治、经济、思想、文化、民俗等各个方面,是汉代社会的一个缩影。漫步在一块块画像石中,仿佛行走在历史的画卷中,集绘画与雕刻于一身的艺术作品,是世间万物日常生活的真实写照。

徐州汉画像石中的牛耕图、纺织图、九仕图、迎宾图、百戏图及八米长卷押囚图,堪称艺术珍品、镇馆之宝。题材内容主要可分为两大类:一类是当时现实生活的反映,有许多是描绘墓主人生前骄奢淫逸的享乐生活的画面。如迎来送住、钟鸣鼎食、六博对弈、驰逐狞猎、射御比武、飞剑跳丸、驯象弄蛇、鱼龙漫衍、吞刀吐火等。其中吐火表演最为惊险,一人手操喇叭状物,鼓腮吹出熊熊燃烧的火焰,无怪乎张衡《西京赋》形容“吞刀吐火,云雾杳冥”!另一类是当时人们想象中的神仙世界:有青龙、白虎、朱雀、玄武 ( 龟蛇相交)四神。有传说中的团土造人,炼石补天,创立天、地、人的始祖女娲,有伏羲、女娲人首蛇身相交。有玉兔捣药、神兽守鼎、神仙羽人,也有神话中操有不死之药居昆仑百神之首的西王母,有为东王公 、西王母夫妇看护树、禽、兽,随车出行的九头人面兽——开明兽,也有三足乌、九尾狐、九华灯、灵芝、麒麟等,展现出2000多年前一个神奇浪漫的世界。

汉画像石的雕刻技法以剔地浅浮雕和平面线雕为主,根据图像表现手法的需要,又有许多变化,技法精湛娴熟,用刀健劲有力,画像石的创作虽然以刀作笔,以石为纸,但工匠们对线条的运用却得心应手,或婉转流畅,或刚直豪放,或粗壮有力,在坚硬的石块上创造了具有永久魅力的艺术珍品,给冰冷的石头注入了永久的生命力。汉画像石古拙典雅,质朴自然,构图布局繁密盈满,人物车马充天塞地、密不透风,主体画面以外的空白处还填以祥云瑞兽、飞鸟祥树。画面繁而不乱、密而不窒,取得了气氛热烈而有条不紊的艺术效果,成为徐州汉画像石鲜明的艺术特征之一。

徐州汉画像石在国内外有着很大的影响,日本、美国、德国、澳大利亚等国家的学者经常到这里考察和研究。随着考古和研究工作的深入,将会有更多的画像石被发掘出来,埋藏在地下2000 余年的艺术珍品将散发出更为迷人的光彩。

2000多年延续灿烂了多少传承与梦想

十里胡琴万里情,千年盛会古彭城。

汉魂楚韵传天下,淮海挥师举大鹏。

——徐崇先《咏中国徐州首届国际胡琴艺术节》

今年5 月工会干校举办中国梦劳动美礼仪培训班

源远流长的历史文化、旖旎秀丽的自然风光,孕育了徐州南秀北雄的人文特质,也让这片古老而神奇的土地成为众多外地游客心心念念的“诗和远方”。徐州作为两汉文化发源地,始终以传承和发扬汉文化为己任。飞速发展的徐州,正不断展翅,翩然掀起汉文化风潮,“走遍五洲难忘徐州”这个徐州品牌将继续做大做强。

2004年10月,由徐州市委、市政府和中国二胡协会主办,徐州市总工会承办的“中国徐州首届国际胡琴艺术节”举行。来自世界各地的200余名胡琴演奏家、作曲家、评论家、教育家欢聚徐州,在成功演奏六场音乐会后,分乘12辆花车巡游古城;由1600名职工二胡爱好者组成的16个演奏方队紧随其后,在十里长街倾情演绎,规模宏大,盛况空前,荣创吉尼斯世界纪录。此后,又连续举办了数届。这项活动展示徐州悠久历史和两汉文化,向世界宣传徐州、推介徐州,搭建起徐州走出国门、走向世界的文化桥梁。

一年一度的中国(徐州)汉文化旅游节厚植文化沃土,凝聚磅礴力量,是最具代表性的汉文化节庆品牌,连续举办了十几届,越来越受到社会的广泛关注。2019年的汉文化旅游节内容设置更丰富,推出了户部山汉服嘉年华、最美汉服推广大赛、国潮汉风徐博之夜、汉乐之夜、青春嘉年华、炸舞阵线国际街舞总决赛、汉王音乐节、房车巡游、徐州汉风书法展、金石文化篆刻展等13个核心活动。在以往旅游节的基础上增加更多的汉文化元素,突出汉文化的体验感。聚焦汉服,将汉文化概念转化为可触可感的文化认知,让行汉礼、赏汉乐、穿汉服、书汉字、诵汉赋、品汉宴等汉文化体验渗透到老百姓的生活场景中,引发更多的文化共鸣。

在2020年10月17日举办的徐州首届汉文化论坛上,专家学者一致认为,两汉文化博大精深,其研究不是断代史,不是单领域,需要综合多学科,多维度,多点透视,搭建起系统的理论研究体系,对成立江苏省两汉文化研究会达成一致并寄予厚望。与会学者认为,传承弘扬两汉文化,不能拘于徐州一地、江苏一省,要放眼全国、走向世界。以当下话语创新文化表达,唤醒文物、遗产、文字,赋予其时代性、先进性、多样性,服务淮海经济区建设、服务“强富美高”新江苏建设、服务国家发展战略。两汉文化传承发展不仅要“走进去”,更要“走出去”,让世界了解中国、了解江苏、了解徐州。

国家行政学院原副院长周文彰建议,徐州应扛起弘扬汉文化的责任。如何弘扬汉文化?一方面推广古人留下的汉文化三绝:汉墓、汉兵马俑、汉画像石;一方面打造汉文化当代四绝:汉字、汉赋、汉画、汉礼,使徐州成为文明之城,扛起弘扬汉文化的责任。徐州将广集众智、广纳群言,让徐州成为新时代书写“汉赋”的策源地、舞动“汉风”的集萃地、领略“汉韵”的目的地、弘扬“汉魂”的新高地,使之成为徐州文化品牌的鲜明底色,在汉文化千年文脉薪火相传中创造徐州发展新辉煌。