内容详情

敬礼!抗战老兵

阅读数:11807

前言

70年前,中国人民经过艰苦卓绝的浴血奋战,打败了穷凶极恶的日本军国主义侵略者,赢得了近代以来中国抗击外敌入侵的第一次完全胜利。这一伟大胜利,彻底粉碎了日本军国主义殖民奴役中国的图谋,洗刷了民族耻辱,开辟了中华民族伟大复兴的光明前景,开启了古老中国凤凰涅槃、浴火重生的新征程。这一伟大胜利,也是中国人民为世界反法西斯战争胜利、维护世界和平作出的重大贡献。

在9月3日抗战胜利纪念日到来之际,本报记者采访了抗战名将后代,八路军、新四军、国民革命军老战士,以及地下工作者等诸多战线的抗战故事,带我们重回那个烽火岁月,感受先辈们“天下兴亡、匹夫有责”的爱国情怀,“视死如归、宁死不屈”的民族气节,“不畏强暴、血战到底”的英雄气概,“百折不挠、坚忍不拔”的必胜信念……中国共产党领导中国人民在抗日战争的壮阔进程中形成的伟大抗战精神,将永远激励我们克服一切艰难险阻、为实现中华民族的伟大复兴而努力奋斗!

向守志将军题词纪念抗战胜利

向守志为南京军区原司令员。抗战时期任八路军太行军区第10团团长。1987年,被选为中共中央顾问委员会委员。1988年,被授予上将军衔。

正义必胜

纪念抗战胜利七十周年

顾 浩

豺呼狼嚎出东瀛,

刀挥弹飞忘所以,

太阳旗竟然插到神州地!

千里田园成焦土,

万方寓所变废墟,

面对这奇耻大辱怒无比!

九州协力赴国难,

四海同声杀寇旅,

义勇军鏖战漫天炮火里!

救亡伤亡三千万,

问赢丰赢几十亿,

胜利日是处都把英烈祭!

回首往事心悠悠,

登峰挥毫情依依,

和平颂纵赋千篇难尽意!

滚滚星球还无数,

芸芸众生仅一居,

岂容许战魔还魂再爬起!

贫弱每每遭相欺,

富强念念图互利,

更悟得命运难分我他你!

三思百姓祸与福,

四顾五洲风和雨,

满怀着太平世界天下计!

“让父亲魂归故里是母亲的遗愿”

——省委统战部原副部长、抗日名将戴安澜之子戴澄东忆父亲

亲爱的荷馨:

余此次奉命固守同古,因上面大计未定,其后方联络过远,敌人行动又快,现在孤军奋斗,决以全部牺牲,以报国家养育!为国战死,事极光荣。所念者,老母外出,未能侍奉。端公仙逝,未及送葬。你们母子今后生活,当更痛苦。但东、靖、篱、澄四儿,俱极聪俊,将来必有大成……

安澜手启

卅一年三月廿二日

戴安澜将军

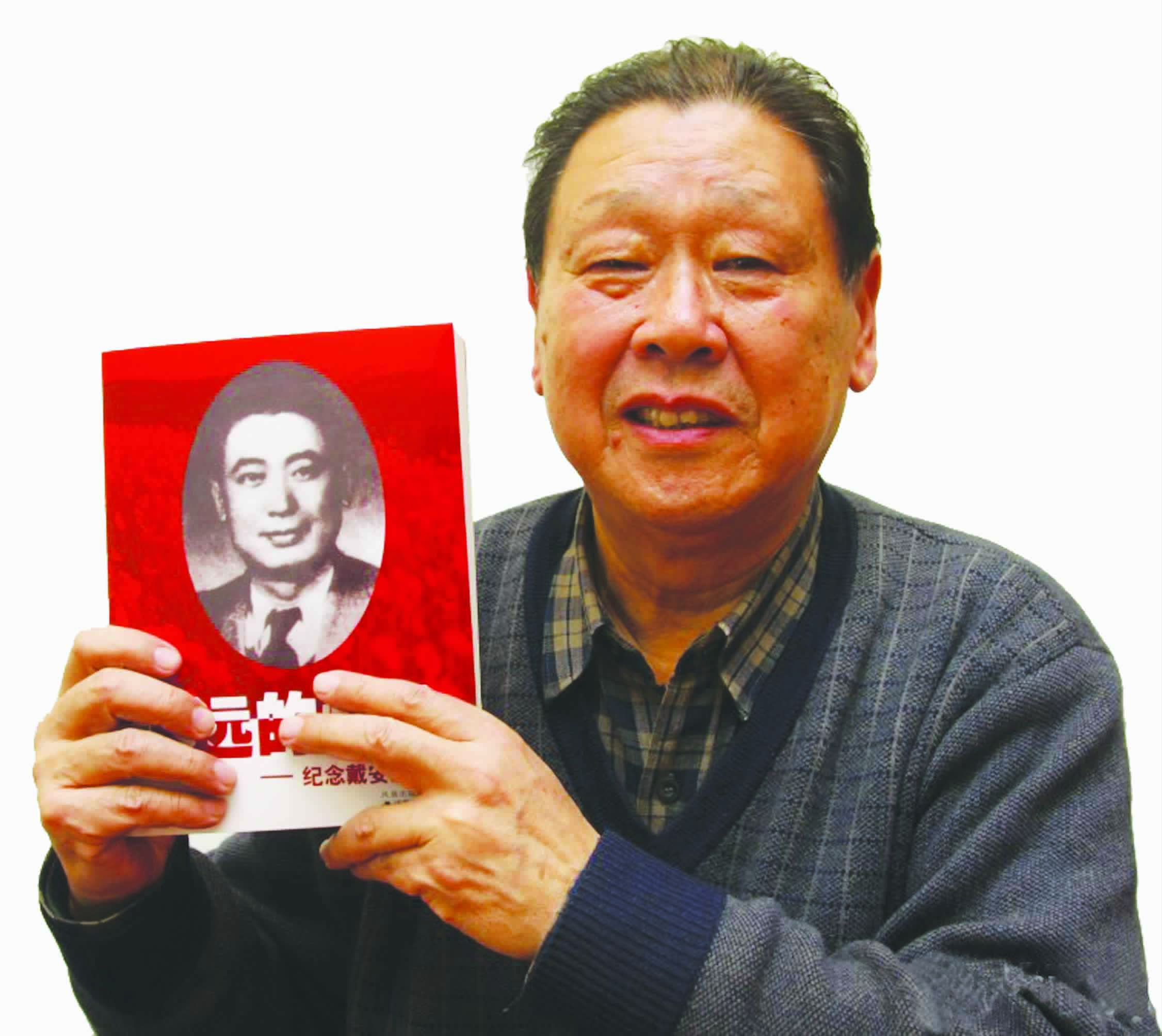

省委统战部原副部长、戴安澜将军之子戴澄东

这是一封令人荡气回肠的绝笔“抗战家书”,是著名抗日将领、赴缅甸作战的中国远征军第5军200师师长戴安澜将军以身殉国前,写给夫人的一封未曾寄出的遗书。至今读来,仍令人胸怀激荡、感佩不已。在举国纪念抗战胜利70周年之际,本报记者日前采访了戴安澜将军之子、江苏省委统战部原副部长戴澄东,听他讲述戴将军的英雄事迹、决心传承伟大抗战精神的赤子心声。

“父亲的遗训使我终生受益”

戴安澜在遗书中所指“四儿”,即戴覆东、戴靖东、戴藩篱、戴澄东,名字均是戴安澜所起,寄予决心覆灭、澄清东洋,赶走日军、重建家园的愿望。戴澄东最小,对父亲的印象全来自母亲的追忆。戴澄东喜欢看父亲的日记,父亲日记中有一处关于他的记载:“小澄儿只会笑,不会讲话。”母亲说,那时候,戴澄东只有几个月大,父亲就爱逗他玩儿,看他笑。“小澄儿”这个爱称,让戴澄东觉得特别温暖。

“父亲牺牲时,我只有1岁。但通过母亲和大哥的教导,我把父亲的话语牢记在心里。父亲说‘天下兴亡,匹夫有责’、‘人穷志不穷’,这些教诲影响我一生。”

戴安澜是安徽无为县人,黄埔三期毕业,曾血战古北口,三夺昆仑关,立下台儿庄战役等多项抗日战功。1942年3月,戴安澜率第5军200师作为中国远征军的先头部队赴缅参战,取得同古会战、收复棠吉等胜利。同古之役,200师将士同仇敌忾,抗击四倍于己的日军达12天之久,以牺牲800人的代价,打退了日军20多次冲锋,歼敌5000余人,打出了国威。当年5月,该师在转移中遭到日军第56师团两个大队的伏击,戴安澜身负重伤,因得不到及时治疗,于5月26在茅邦殉国,年仅三十八岁。

戴安澜殉国后,毛泽东赋诗:“外侮需人御,将军赋采薇。师称机械化,勇夺虎罴威。浴血东瓜守,驱倭棠吉归。沙场竟殒命,壮志也无违。”周恩来题写挽词:“黄埔之英,民族之雄。”

“让父亲魂归故里是母亲的遗愿”

戴安澜于1942年牺牲后,夫人王荷馨挑起了照顾大家庭、悉心教育子女的重担。国民政府给了20万法币特别抚恤金,但王荷馨把钱全部捐建了戴安澜高级技术学校。在王荷馨的谆谆教导下,四个子女都有所成就。戴澄东说,母亲晚年常思念父亲,经常念叨:几十年了,你父亲连个梦都没有托给我。她认为,丈夫的魂还留在缅甸,因此没有托梦回来。1971年,王荷馨怀着对戴安澜的思念抱憾而终。而这也成了戴澄东的一个心事。

2007年退休后,戴澄东酝酿着要去探访父亲牺牲的地方茅邦祭拜,“我想让父亲魂归故里。”

茅邦所在地是缅甸军事禁区,经过外交努力,戴澄东获得缅甸总统吴登胜的特批。戴澄东拿到缅甸签证的那天是2011年5月26日,恰逢戴安澜的忌日。

缅甸的地图上并没有“茅邦”这个地名,莫洛附近只有一个与之发音相似的村子,但已废弃。去茅邦的路非常难走,在历尽各种艰辛之后,凭着大概的方位,戴澄东他们在原始森林里兜兜转转,迷了三次路,才找到茅邦。

村子早已被废弃,庙也只剩墙基痕迹。戴澄东跪在地上祭拜,拿出一副手抄的《陀罗尼经》焚烧,别人告诉他,焚烧此经可超度亡灵。他刚拿出经书,天就开始下雨。他忙着点香、燃烛、焚经,在大雨中,用身子保护着焚烧的经书。大概十多分钟,经书烧完了,雨就停了,太阳重新出来了。“事情真的很神奇!”无论如何,找到了父亲牺牲地,让戴澄东感到十分宽慰。他捧了一把当地的泥土,回国后添到父亲的墓前。

将烈士的精神代代传承

戴澄东说:“父亲是中华民族传统文化与革命精神相结合而造就的民族英雄。父亲的优良品德是我们的宝贵财富,特别是父亲以国家民族利益至上,以此作为处理一切问题的标准,更是我们要永远牢记不能忘怀的。”

他对记者说,在父亲身上体现了中华民族自强不息的民族精神,体现了不怕牺牲、前赴后继、勇往直前的英雄气概,也是伟大的抗战精神的具体体现。“我常对儿子说:你是戴安澜的孙子,永远不能玷污英雄爷爷的英名!”

戴澄东觉得,如今举国纪念抗战胜利70周年,具有特别重大的意义。“我们并不是要记住仇恨,而是要让全世界人民和我们的子孙后代都知道,在中华民族饱受欺侮的岁月里,有千千万万个‘民族脊梁’挺身而出,与敌寇奋勇斗争!我们要把伟大的抗战精神代代传承,把国家建设得更加富强!”

就在记者采访戴澄东的当晚,央视新闻联播播出了他诵读戴安澜绝笔抗战家书的视频:“余决以全部牺牲,以报国家养育!为国战死,事极光荣……”

本报记者 徐睿 汤雅洪

难忘的“洋河遭遇战”

——新四军老兵抗勇回忆抗战往事

为让抗战精神代代相传,近日,新四军抗战老战士抗勇与徐方晶夫妇来到新四军东进泰州谈判纪念馆,向在该馆接受革命传统教育的泰州市供电局党员与团员讲述抗战故事。

通过抗战老战士抗勇的深情回忆,大家了解到他于1923年8月出生于泰州任黄乡,1940年参加新四军,成为一支队二纵队六团二营六连的战士。他原名许万庆,在抗战期间由于想到既然当兵抗日就要勇敢,特地更名明志,沿用至今。

抗勇参加新四军后,参加过黄桥战役、苏北苏中反“扫荡”战役、裕华攻坚战等重大战役,这些战役相关部门都有翔实的历史记载。然而,他曾参加过的洋河遭遇战却鲜为人知。

1942年9月上旬,新四军二旅五团二营在盐城秦南仓驻扎。抗勇在二营营部当见习医务员。一天下午旅部命令:为防止从上海出发的日军在盐城沿海登陆,命令二营迅速从秦南仓向东部沿海目的地盐东县进发。抗勇所在的二营接到命令立即急行军,走了一天半到达射阳县洋河南岸的南洋岸码头,准备趁着夜色渡往洋河北岸,当时巧遇也在渡河执行任务的四团特务连部分战士,并知道四团特务连大多数战士已渡过洋河,正赶往北洋岸村方向。此时二营营长邹才兴接到侦察兵报告:发现北岸有200多个日伪军找船准备渡到南岸。邹营长当机立断:既然狭路相逢,先下手为强,决不能让敌人南渡与伍佑、便仓日伪军汇合。

按照邹营长命令,四团特务连部分指战员迅速过河与大部队汇合并迂回到敌人背后,在日伪军欲往伍佑的必经之路设伏,与二营形成夹击之势;二营六连迅速有序地过河布防,战斗打响后,六连为主攻,五连为策应。

在这场遭遇战中,二营的三个连同时在敌军正面和侧翼发起猛攻,日伪军竭力进行抵抗,顿时枪声阵阵,硝烟迷漫。激战不到一个小时,四团侦察连从日伪军侧后方发起了强攻,顿时,日伪军首尾难顾,放弃了南渡洋河的企图,边打边向北洋岸村方向撤退,妄图利用村庄地形地物躲一躲。但是敌人万万没想到,二营六连正面进攻和四连、五连侧翼追击以及四团侦察连的围追堵截,形成了三足之鼎阵势,让日伪军进退两难。

在激烈交战两小时后,日伪军难脱腹背夹击的败局,纷纷向伍佑、便仓方向逃窜。二营战土们满怀胜利的喜悦,连夜打扫战场,据统计:此次遭遇战共歼灭日伪军50多人,缴获许多轻重武器和辎重。

当二营营长邹才兴命令报务员向旅部汇报战果后,旅部作战处很快发来贺电,其电文是:旅长王必成、政委刘培善表扬你们“旗开得胜,马到成功!”

今年93岁高龄的抗勇离休前任泰州市卫生局局长、党组书记。今年4月16日,抗勇与夫人徐方晶特地到苏北射阳,寻找到当年的战场旧址。

维克 文/摄

新四军老战士抗勇、徐方晶夫妇向泰州供电局党团员讲述抗战故事。

省总工会原主席陈斌良谈父亲

陈志:在“狼窝”里战斗的虎胆英雄

在抗战岁月里,许多共产党人潜伏在日伪军内部与敌人斗智斗勇,巧妙周旋。曾任新四军挺进纵队独立大队队长的中共特别党员陈志,就是这样的虎胆英雄。当年,他与战友在丹阳打进日伪军内部后,冒着看不见的枪林弹雨,一次次胜利完成党交给他的刺探情报、救援同志、方便新四军北上南下、向新四军输送武器弹药等艰巨任务。

陈志的英雄事迹不仅被写进中篇小说《狼窝里的战斗》中,而且该小说多次被改编成抗战题材影视作品,感动无数观众。江苏省总工会原主席陈斌良对父亲陈志在抗战时期从事特工的经历永难忘怀。近日,记者在采访这位省总工会老领导时,了解到他的父亲陈志当年在狼窝中与日伪军较量的一段段惊险往事。

据陈斌良回忆,1910年1月19日,父亲陈志出生在丹阳后巷镇,13岁时,在无锡一家工厂学徒。1938年,他在家乡参加新四军,曾担任挺进纵队连长、独立大队队长等职务。

1941年8月26日,为对付日军的清乡与封锁,新四军第六师师长谭震林在西石桥召开领导干部会议,他在会上要求中共路北特委书记陈光物色合适人选打入敌人内部,获取情报,以保证长江南北的交通要道不中断。

1942年年初,陈志接受党组织指示,率领20多名战友以假投降的方式,打入丹阳日军宪兵中队内部,被编进伪县保安队,陈志被委任为伪保安大队长、日军宪兵队侦缉大队长。

陈志自打入日伪军内部后,多次面临敌人的试探与考验,时刻面临生命危险。但是他临危不惧,以超常的智慧一次次闯过险关,并且渐渐获得日军中队长伊藤的信任,为此后完成上级下达的任务创造了条件。

1942年12月31日,新四军第一师第二旅旅长王必成率领部队2000多人从东台出发,准备越过运河封锁线,到达溧水与第十六旅会合。为确保新四军顺利南下,路北特委秘密指示陈志想方设法控制日军行动,确保新四军大部队平安过境。在新四军过铁路的那天晚上,陈志约日军情报组长一起喝酒打牌,从而割断情报组与日军中队部的联系。直至半夜新四军过境完毕,日军中队部才知道。当日军赶到辛丰车站时,新四军早已无影无踪。

为让新四军部队增添武器装备,陈志经常暗中送钱物给看守军需仓库的日本兵,这些日本兵得到好处后,遇有机会时就把仓库里的枪支弹药偷偷送给陈志,先后有盒子枪12支,子弹1万余发,步枪13支,七九子弹3万余发。这些武器弹药均被陈志秘密送往新四军的根据地。

陈志潜伏在敌营,还利用特殊身份从虎口营救出许多被捕的同志。当年,担任新四军某根据地区长的陈东曙被日寇抓捕后不久,就被押赴刑场。陈志得知消息带领两个警卫员火速赶到刑场,陈志见到陈东曙后打了他两个耳光,并狠狠地教训他。行刑的日军感到莫名其妙,问陈志的警卫员:“这是怎么回事?”警卫人员根据陈志事先的安排回答说:“你们要杀的人是陈队长的堂兄,他恨堂兄不懂规矩,惹了大麻烦!”由于陈志当时是日军中队长伊藤的“红人”,行刑的日军只得将陈东曙免除死刑。

1945年,在日军宣布无条件投降前夕,上级决定陈志和他的战友从敌营调回。当陈志带领战友回到新四军苏中五地委驻地段家桥时,受到了战友们的热烈欢迎。

解放后,陈志曾任镇江房产处处长、江苏省公安厅治安科科长、无锡市房管局局长兼党总支书记等职务。1978年,他走完了光辉而又传奇的人生历程。陈志同志逝世后,虽然没有给子女留下什么物质财富,但是,他将对党的事业忠心耿耿、为抗战胜利不怕牺牲的精神传给了子女,让他们受益终生!

本报记者 汤雅洪 文/摄

虎胆英雄陈志

省总工会原主席陈斌良

南京老兵张修齐眼中的长沙会战

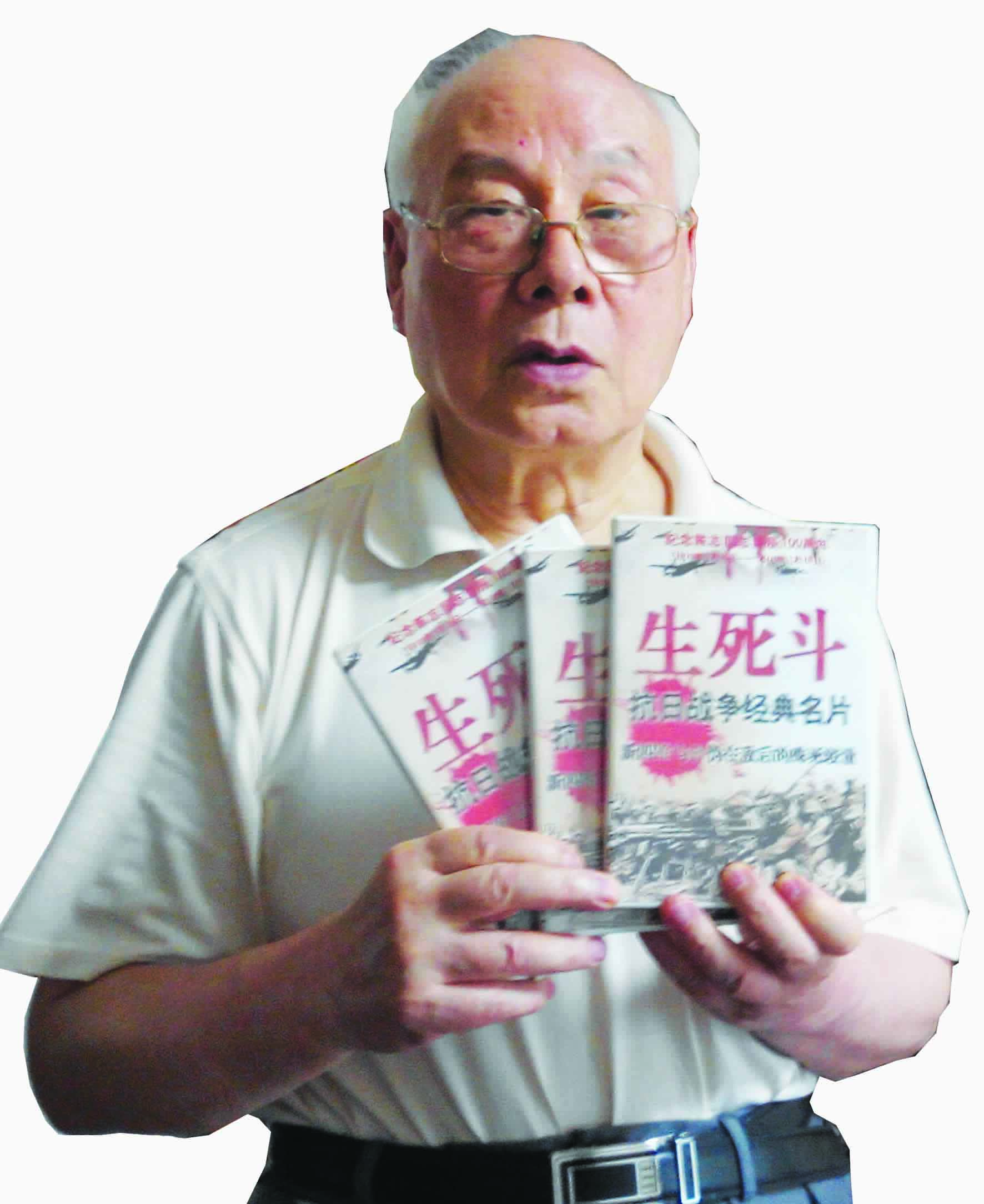

抗战老兵张修齐近影

今年94岁的张修齐出生于南京。1938年考入黄埔军校六分校。1940年,他从步兵科毕业后,由军训处分配到第三战区第十军190师568团三营七连任少尉排长,随即参加了浙江萧山与绍兴一线的阻击日军战斗,当时他们连队一口气攻下了被日军占领的萧山南面的小高地,将日军赶回县城。

长沙会战从1939年9月至1944年6月,是8年抗战中中日双方出动兵力最多、规模最大、历时最长的大会战。1940年冬,第十军奉命从浙东横穿江西,赴湖南参加长沙会战,张修齐从三营七连调到迫击炮营三连任排长。当时,日军第十一军司令官冈村宁次曾扬言“一个星期占领长沙”。湖南军民英勇抗击,粉碎了他的狂言,拒日军于岳阳县新墙河防线之北达5年之久。

长沙会战共有4次大规模的保卫战。1941年9月,在第二次长沙会战中,张修齐跟随部队在长沙的福临铺、金井乡一带阻击日军。据他回忆,当时日军进攻很猛烈,中国军队打退了日军多次进攻,并与日军展开了激烈的白刃战。张修齐所在的迫击炮营在阻击战的后方阵地,炮兵观测所就设在不远的高地上。

就在敌我上方展开白刃战时,日军向张修齐所在的炮兵营观测所发起炮击。张修齐亲眼看到观测员刘永平被炮弹击伤,就在两个担架兵冲上前去准备将刘永平抬走时,不料日军的又一发炮弹落在他们中间,三个人被炸得血肉横飞。

张修齐告诉记者,当时敌我军事装备悬殊太大,中国军队大炮的最大射程是三千公尺,而日军却是七千公尺。在战场上,由于我们炮兵营炮弹的射程不够远,而吃了大亏。他说:“尽管如此,第十军190师在战斗中顽强地守住了阵地,使日军受到重创。但是中国军队也付出了惨重代价,190师伤亡过半,副师长赖传湘不幸阵亡,我的黄埔同学中有30多人在长沙会战中献出了生命!”

1948年国民党军队南撤时,受中共地下党陈家懋影响,张修齐成为解放军某部的一名侦察员。1999年,他当选江苏省黄埔军校同学会会长,为促进海峡两岸早日统一尽心尽力工作。

本报记者 邹凌 文/摄

抗日巾帼英雄忆庆祝抗战胜利

1945年8月15日,日本宣布接受《波茨坦宣言》无条件投降。中国人民八年抗战的正义终于战胜了侵华日军的邪恶。

那么,饱受日寇疯狂摧残、历经战乱痛苦的中华儿女在获悉抗战胜利的喜讯时,以哪些方式庆贺胜利呢?近日,记者在江苏省钟山干部疗养院采访到当年在八路军、新四军根据地从事抗日宣传、征兵送粮、掩护群众等项任务的女干部和女兵,听她们讲述喜庆抗战胜利的珍贵往事。

89岁的王玉英曾在八路军根据地山东荣城担任各救会会长。她说:“各救会包括根据地的工农青妇,主要任务是动员城乡青年保家卫国参加八路军,不当亡国奴。为让军属得到关心和帮助,我们还做好农田代耕、过年过节上门慰问等拥军优抚工作。”她记得当年听到抗战胜利的好消息,大家以表演小歌剧、小话剧、唱抗战歌曲的形式表示庆祝。“抗战整八年,先苦后来甜。共产党领导得好,抗战胜利在眼前……”王玉英唱起70年前登台演唱的这首喜庆抗战胜利歌曲,激动人心的情景仿佛就在眼前。

新四军抗战女兵卞休虽已90岁高龄,但是她对参加抗战宣传与庆贺抗战胜利的往事记忆犹新。“我15岁参加新四军,成为新四军一师一旅服务团的文艺兵。当时服务团有文艺组、歌咏组、绘画组等。为宣传抗日,服务团不仅经常表演《放下你的鞭子》、《送丈夫去当兵》等文艺节目,而且创作了许多抗日宣传画,为抗日军民鼓起必胜的信心。得知日本投降的那一天,我们万分高兴,大家手举小旗子又唱又跳,奔走相告!

盐城籍的抗战女兵张英今年也年逾九旬。“记得当年日本鬼子侵犯盐城,放火烧了三天三夜。我怀着对日本鬼子的深仇大恨,参加了新四军的苏北文工团。”在张英的记忆中,抗战时期她最喜爱唱《黄河大合唱》,“《黄河大合唱》气势磅礴,唱出了中国人民坚强不屈的斗争精神。每次唱这首歌,我都会感到热血沸腾!”张英说:“当年庆祝抗战胜利,我们为根据地的抗战军民演唱抗战歌曲更加兴奋,更有激情!”

江苏省新四军研究会三师分会副会长夏晓峰,今年88岁。抗战期间,她在新四军盐城根据地从事妇联工作。经常动员妇女做布鞋支援前方。“那时候,我们用小船将群众做好的布鞋送到新四军部队。有一次到部队去送鞋走在一座破旧的木桥上,我一不小心栽到河里,两位新四军战士发现后,将我及时救上岸。我非常感谢两位救命恩人!”夏晓峰还记得,为对付日军扫荡,曾动员老百姓在家中砌“夹板墙”,既能藏人又能藏粮。为阻挡日军的水上扫荡,她和党员干部带领群众在河沟中打桩,让日军汽艇难以通行。

令夏晓峰永远难忘的是,当年在新四军盐城根据地八区区委参加会议时,当听到区委书记宣告日本投降的好消息,大家都放声高呼“日本投降了!”、“中国胜利了!”等口号,抒发内心的兴奋与喜悦!

江鸿 文/摄

为抗战胜利作出贡献的四位老党员(从左至右)夏晓峰、卞休、王玉英、张英欢聚一堂。

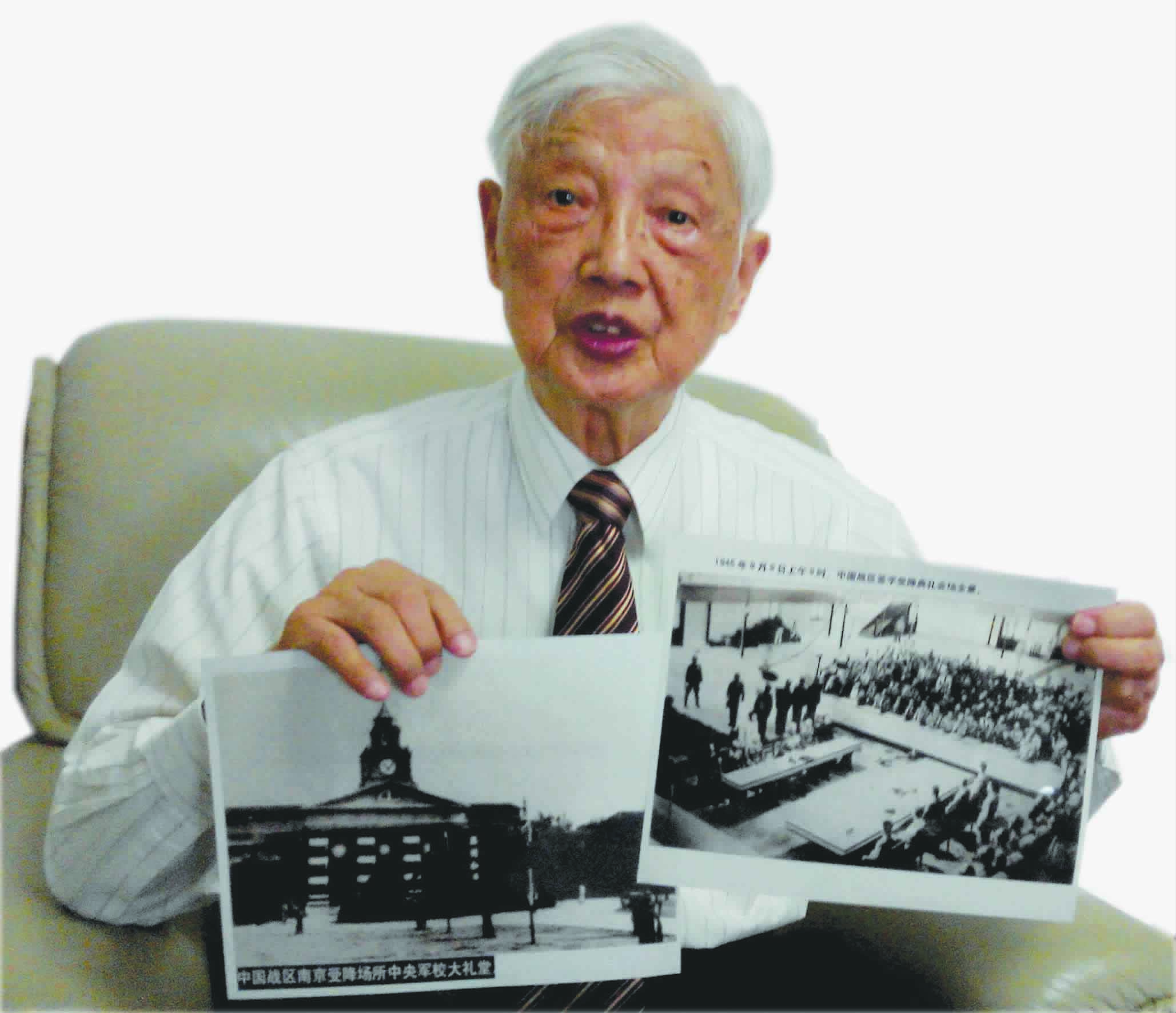

王楚英:亲历受降仪式感到无比荣幸

王楚英展示日本投降签字仪式原址内外景的老照片。

汤雅洪/摄

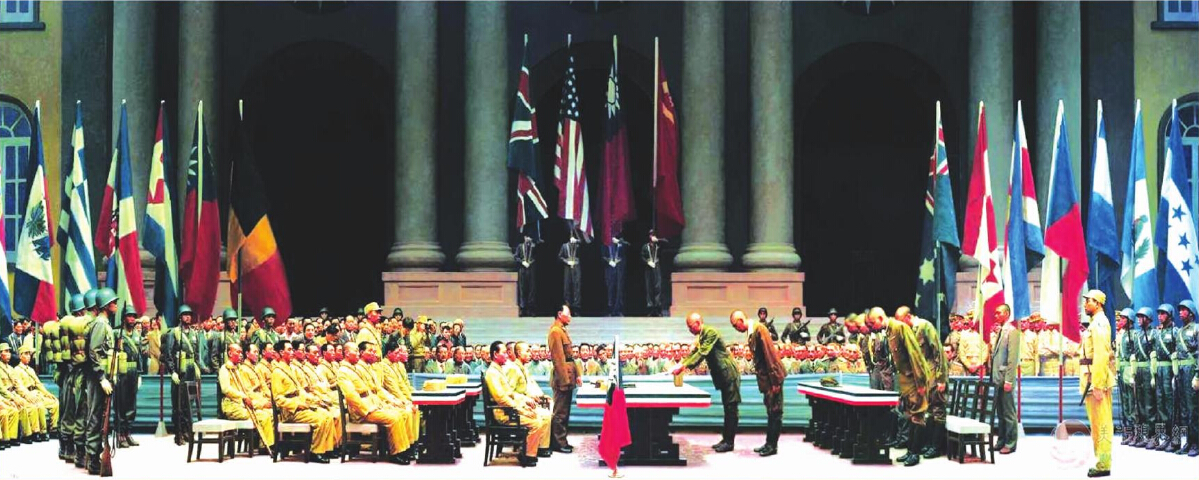

1945年9月9日,在南京举行的中国战区日本投降签字仪式,向全世界宣告:中国人民抗日战争取得了伟大胜利!时隔70年后,当年在日本投降签字仪式上担任警卫参谋的王楚英对这段历史事件记忆犹新。而且,在接受我们采访时对该历史事件的时间、地点与人物都讲的非常翔实。

“为确保日本投降签字仪式顺利举行,当时负责警卫的宪兵营、步兵营战士多达1700多人。”93岁高龄的王楚英还清楚地记得,当时从南京中山东路黄埔路口一直到礼堂外道路旁,每隔50米竖着一根旗杆,旗杆上挂着中、美、英、苏四面国旗。每根旗杆下站着两名宪兵与两名新六军武装士兵。

1945年9月9日这一天,让王楚英终身难忘。他回忆道:当天上午,中国战区日军投降签字仪式在南京中国陆军总司令部礼堂举行。古城南京披上节日的盛装,显得喜气洋洋。上午8时52分,中国战区陆军总司令何应钦一行步入中国战区日本投降签字仪式会场,全场来宾肃立迎接。8时58分,驻华日军最高指挥官冈村宁次与参谋长小林浅三郎等7名日本投降代表剃着光头、低着脑袋进入会场,他们的表情都很沮丧。中国军人在仪式开始前,已先将冈村宁次呈缴的那把表示侵华日军正式向中国缴械投降的指挥刀予以收缴。

上午9时整,中国战区日军投降签字仪式正式举行。“当时,我站在中外高级官员席旁,能看到整个会场。在受降席一侧就坐的是中国官员和国际高级官员,另一侧是中外记者席。楼上是中外一般官员观礼席。”在日军投降签字仪式现场,王楚英注意到一个细节,投降席上的日方代表7个人中只有冈村宁次一人因为要起立捧接降书,被允许将帽子放在桌上,其他6个人只能将帽子放在膝盖上,而中方所有代表均将帽子放在桌上。

9时04分,何应钦命令冈村宁次呈验签降代表证件。接着,何应钦将日本投降书中日文本各一份交给中国陆军总参谋长萧毅肃转交给冈村宁次,冈村宁次用双手捧接后,低头阅读。小林浅三郎在一旁为他磨墨,冈村宁次取笔蘸墨在投降书上签名后,从上衣口袋取出印章盖于名下。这个双手沾满中国人民鲜血的侵华日军总司令在投降书上签字盖章后,一动不动地低头俯视降书达50秒,此时是1945年9月9日9时07分。由于他当时心情紧张手发抖,将印章盖歪了,脸上表情显得很无奈。当他让小林浅三郎将他签名盖章的降书呈交给何应钦后,立即起身肃立深深鞠躬,曾经疯狂残暴的日本侵略军在这一刻,终于低头认罪宣告投降。

9时10分,中国战区日军投降签字仪式举行完毕,日本代表退出会场。随后,何应钦发表广播讲话,宣布南京受降仪式顺利完成。

王楚英退休前为南京市政协专员,从事抗战史的研究,现任江苏省黄埔军校同学会副会长。他认为,中国战区日本投降签字仪式举行的时间虽然不太长,但意义非常重大。“在八年抗战中,中华儿女团结一心,浴血奋战,终于赢得了抗战的胜利。这是中华民族取得的伟大胜利!我能亲眼见到日军受降的过程感到无比荣幸!”说这段话时,王楚英感慨万千,慷慨激昂!

本报记者 汤雅洪 柳再义

中国战区侵华日军投降签字仪式旧址

军旅画家陈坚的巨幅油画作品《公元一千九百四十五年九月九日九时》