内容详情

【读典】

我们为什么要读《史记》

本文字数:4640

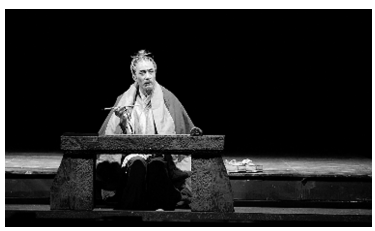

《司马迁》剧照

《史记》的作者是西汉人司马迁。司马迁,字子长,今陕西韩城市人,生于公元前145年,卒于公元前90年左右。他的生卒年大体和汉武帝相始终。时代造就了司马迁,而《史记》就是历史发展到汉武时期所呈现的巨大文化成就。

司马迁对自己出身于史官世家感到非常自豪,《自序》中将家庭宗系的远祖追溯到了唐虞之际的重黎氏,就是强调家学传统的厚重。从小开始,司马迁在他父亲司马谈的教导和培育下,为将来能从事历史著述进行了各方面的准备,他十岁就读了古文,长大后还在京城听了董仲舒讲《公羊春秋》、孔安国讲古文《尚书》,他父亲崇尚黄老,所著《论六家之要指》亦对他的学术理念产生了很深的影响。加上小时候先在家中“耕牧河山之阳”,二十岁后就开始壮游全国,了解各地的民情风俗并考察文物遗迹、访古问故,后来在汉武帝身边任职时又有仕宦之旅,司马迁一生的行踪遍及全国各地,这些都为他后来的写作创造了非常有利的条件。

司马迁接续他父亲司马谈的职务担任太史令之后,在朝廷的工作还比较顺利,他思想上也是诚恳尽心的,殊不知遭受到李陵案的株连竟被下狱受腐刑,一场横祸给了他致命的打击。但他终于从这场灾难中走了出来,坚定了自己写史的信念,并且人生的转折使他的思想更加现实,更加深沉了。在这些条件的影响下,他终于完成了卓绝千古而不朽的《史记》的写作。

秉承时代的造就,司马迁写《史记》发挥了极大的创造功能。从全书体例、涉篇立意、多方取材、文章结构、叙事手法、评论艺术,直至书中每一个历史人物的处理,无一不是贯穿着独具匠心的设计。《史记》主要的学术成就有如下几方面。

第一,创造了纪传体史书体例。《史记》有五体,本纪以事势主宰者的在位为线索,统览其事迹为全书的纲纪;表以世、年、月为体,记述形式简明扼要,纵横经纬以观天下的发展大势,诸序则撮其大义,辅本纪以明全书之纲;书以记国之大事,重经国要务而轻典制记载,亦有辅纲的意义,亦为后世史书典制体之滥觞;世家以“拱辰共毂”为要义,录分封而极重天下一统,于诸侯、世尊、重臣、国戚内容有别,然强本弱末之势显见;列传以“立功名”为人生价值,强调其人行事的原则风范、主观能动性及对国家民族进步所能做出的诸多贡献。本纪、表、书、世家、列传五体主要以人物活动为社会历史的主体,互相呼应,紧密连接,形成巨大的运载能量,支撑成一座具有辉煌文化价值的著述大厦,当是可堪赞叹的奇迹。

第二,撰述成一部百科全书式的通史。在《史记》以前,中国有《尚书》《诗经》《春秋》《左传》《国语》《战国策》《世本》《楚汉春秋》等涉及史事的书,但它们有的甚至都不能称为完整意义上的历史记载,更不用说形成为通史。只有《史记》能将自上古传说时代的黄帝,直至汉武帝太初前后的史事,分别出阶段而又延续不断地记载下来,中国才出现了第一部通史。这件事本身的意义极为重大,它奠定了中国之通史传统的基础,而其后来的发展,使中国成为世界文明古国中唯一具有保持长久历史记载的国家,司马迁《史记》开创之功极巨。

《史记》全书记载的内容非常广泛全面,它涉及政治、经济、军事、文化、天文、地理、水利、交通、民情、风俗等纷繁复杂的社会事务,它及于社会各阶层如天子、国君、重臣、士大夫,直至农、工、商、虞,还包括各类社会职业如日者、龟策、游侠、刺客,乃或守门屠夫、鸡鸣狗盗之徒等等。总之,社会生活的方方面面,无一不在它记载的视野之中。

《史记》的记载着重于人,通过记人来表述国家世事的发展变化,并宣扬在其中所表现的优秀的民族精神及文化品格,还以其包罗万象的记载,阐发出关于国家治理及社会变化的诸多经验、活动法则,亦是人类智慧发展的全面展现。

第三,表现出著史的“实录”原则。这首先说明,作为史书,《史记》的记事总体是准确的。司马迁写史,他自己提出“考信于六蓺”“折中于夫子”“总之不离古文者近是”等的要求,就是要掌握取材的可靠性。司马迁写史,依靠着典籍、文书、档案、访古问故以及亲身闻见的资料,加以比较研究以判定事实真伪后,才据以下笔记事的,所以《史记》才获得了“信史”的称誉。遇到材料矛盾说法不一时,司马迁采取“疑则传疑”“疑者阙焉”的态度,不武断做结论,以避免记载论事的失误。

司马迁写史,被后世论定为“良史之才”,就是因为他能“善序事理,辩而不华,质而不俚,其文直,其事核,不虚美,不隐恶”。这当中不仅要具备准确记载史事的品质,还要做到对诸端事务的论判,一定要以客观标准为基础,以当时公认的政治道德原则为准绳,仔细衡量后做出结论,而不能因为个人的情感爱好而违反历史发展的人类正义良知,歪曲编造,护恶献媚。这同时表明,作为史家,是肩负着极其重大的社会责任的。以此,《史记》作为一面旗帜,在历史上树立起了中国史家著史的“实录”家风。

第四,提出了撰史的著述宗旨,规定为“究天人之际,通古今之变,成一家之言”“稽其成败兴坏之理”。

究天人之际,是说要考究“天”与社会人事的关系。《史记》中的“天”,包含有三方面的意思。一是自然的“天”,指日月星辰、雷电风雨之类,《天官书》是专门讲这方面的科学内容的,司马迁是当时有名的天文学家,他还亲身参与了太初历的制定。一是具有人格神的“天”,汉武帝时代采取董仲舒的《公羊春秋》和阴阳五行学说相结合的指导思想,宣传君权神授的说法来强化皇权,但《史记》的记述对这方面的某些说法表示怀疑,《伯夷列传》就直接提出:“傥所谓天道,是邪非邪!”一是在人们的主观意识之外但实际对社会客观事物的发展无形中起着推动作用的事势,大的方面说是“理”、规律一类,《史记》中这方面的表述是很多的,如《魏世家》的论赞语说:“天方令秦平海内,其业未成,魏虽得阿衡之佐,曷益乎?”这个“天”,就是指天下事势,可见司马迁的见解是很高明的。

通古今之变,是说要考察古今历史及事件的变化。考察的方法首先是“原始察终”:就是凡事要搞清它的原委,来龙去脉,它和其他事物的关系以及它的最后结局,这也叫“综其终始”,是研究通变的基础。其次是“见盛观衰”:当一个事物发展到鼎盛的时候,要注意它内在可能存在的衰败迹象,这样才可以对造成这种事态的各种趋势做出合理的解释。再次是“承敝易变”:当一个事物已经衰败退出历史舞台,要弄清楚它衰败的原因,就应采取措施使事物发生变化,使之重新兴盛起来。通观古今的事势来考察历史的变化,无疑是一种较为科学的历史观,是对社会历史发展认识中的积极主动精神,有利于较为客观全面地揭示社会和人生规律的正确原则。

成一家之言,是说司马迁要提出自己对历史分析的独立看法,它有别于当时的学术诸家的观点。司马谈的《论六家之要指》提出了学术上“家”的概念,并在思想上基于汉初黄老政治的成就而全面肯定道家。司马迁生活的武帝时代是独尊儒术,面对现实社会的诸多矛盾,他既不可全然赞成道家,又不愿整体地顺服于儒家,于是他企图采取客观态度,对历史与现实的发展提出契合于历史学家良知意识的,故而会有异于独尊一统的独特看法,在认识上自成一家。这表明司马迁的著史,已将史学推向了区别于学术各家而独立发展的轨道,而其成就影响所及,致使西汉末期刘向、刘歆父子在学术文献分类上而有经、史、子、集的裁断。故此司马迁在历史著述上“成一家之言”的提出,不仅在史学上,而且在中国整个学术发展史上的贡献也是居功至伟的。

稽其成败兴坏之理,是说研究历史,要探求社会变化过程中的法则,以便总结经验教训,从而提高人们的认识以警示后来。《史记》全书五十二万六千五百字,内容广泛丰富,但归根结底就是一句话,它是论“治道”的书,也就是说,大的方面讲如何治理好一代朝廷、一个国家,小的方面说是如何治理好一方社会、一人之身。综合起来是要运用考察所认识的法则,促使人们的行动能更好地获得事业的成功。《高祖功臣侯者年表序》直接提出:“居今之世,志古之道,所以自镜也,未必尽同。帝王者各殊礼而异务,要以成功为统纪,岂可绲乎?”这是具体明确了历史记述的目的,与《太史公自序》中所说的“述往事,思来者”结合起来看,表明司马迁精心撰就的《史记》,已经具有非常明确的社会功能,这成为中国史学的又一优秀传统。

第五,具有极高的文学成就。《史记》不仅是一部信史,而且是一部优秀的文学作品。历代学者有评论认为西汉文人都会写文章,但文章写得最好的两个人,司马相如之外就是司马迁,所以《史记》无论是作为史学著作还是文学著作,在历史上都是颇负盛名的。毛泽东在《为人民服务》一文中曾经称司马迁是“中国古代的文学家”。鲁迅评价《史记》为“史家之绝唱,无韵之离骚”,也恰好是肯定了《史记》在史学、文学两方面的贡献。

《史记》的文体是散文,多属传记文学,无论是写人还是叙事,都秉承时代的气息,具有一种恢宏的气势。文章视野开阔,议论洒脱,布局宏大,运笔奔泻,细加品读,似觉司马迁胸中有百万雄兵,挥戈呼号而无能阻遏。

《史记》的重要特点是通过写人而来写史,但是它又把这历史中人塑造成一个个活生生的典型形象,从而在历史上树立起许多英雄人物的丰碑。基于自身具有的悲愤情结,司马迁对其中一些英雄的忠君爱国却惨遭不幸,才华横溢却命运多舛的人生结局,给予了深切同情。《史记》写人除了笔法细腻,镂雕入微,设计灵巧,动静自如之外,尤其善于刻画人物的心理状态和表现人物的丰富情感,在揭示人物内心世界的同时,借以展现社会风情的各色面貌,以见其历史发展的绚丽璀璨。

《史记》叙事具备极高的语言艺术,其所资之材料虽来源不同,却均能熔铸为一篇而不现斧凿之迹。叙述文字生动流畅,评论语词深刻犀利,文如其人,论如其事,仔细读来,常能使人身临其境并能获得穿透心灵般的世事领略和人生感受。《史记》叙事在表彰人物及其功名时,能有效地展现其所述历史时期内人类的诸多谋略与最高的文化成就,因而《史记》亦是中国古代三千年的智慧集结作品,于启迪后代,促进民族思想的进步,同样极具价值。

司马迁《史记》所获得的这些伟大成就,使它成为中华文化发展史上的瑰宝,对后来中国史学、文学的不断进步繁荣,做出了不可磨灭的贡献。

《史记》是司马谈、司马迁父子的私家著史,撰就后只将副本送往京师,而正本由自家藏之“名山”,直到司马迁的外孙杨恽的时候才开始向社会传播。《史记》在传播过程中缺失了10篇,今见《史记》有后人补作的痕迹。

《史记》文字难读,传播中有人相继为它作注,南北朝时宋人裴骃作《史记集解》,唐时司马贞作《史记索隐》、张守节作《史记正义》,最为有名,号称“三家注”。三家注本独立成书,至宋时始将它们合刻于所注《史记》的正文下方,以便阅读。清人梁玉绳作《史记志疑》,考论详确,被认为是“三家注”之后的又一家,颇受重视。日本人泷川资言作《史记会注考证》,流传甚广。今人韩兆琦有《史记笺证》,是最新的汇注之作,可资参阅。

《史记》的古本残卷现存最早的当数北宋刊本《史记集解》,现藏中国国家图书馆。今见《史记》最普通的本子,是中华书局于1959年9月出版的点校本,它是一个时期中最精善、最流行、最实用的本子,今此本已出版修订本。

关于如何读《史记》,有一种意见可以提出来与读者们共享。清人程余庆是这样说的:“良由《史记》一书,有言所及而意亦及者,有言所不及而意已及者;有正言之而意实反者,有反言之而意实正者;又有言在此而意则起于彼,言已尽而意仍缠绵无穷者,错综迷离之中而神理寓焉。是非求诸言语文字之外,而欲寻章摘句以得之,难矣。”(《史记集说序》)所以我们要反复地读,深入地读,才能不断领会蕴含在《史记》名文中的无尽神韵,从而可以获得更多的教益。

杨燕起