内容详情

古俑焕彩,舞动一座博物馆

本文字数:1299

“舞”,是人类情感最强烈的表达方式之一。5月18日国际博物馆日当晚,南京博物院联合苏州博物馆、徐州博物馆、南通博物苑举办“舞动一座博物馆”活动,四城、四馆用超链接的方式共舞于博物馆日之夜。四大博物馆同开夜场,观众可在任意一家博物馆内看到其他三家的精彩直播,各类演出一一呈现。在这次博物馆奇妙夜中,以“舞”为主题的相关文物成为焦点,公众对博物馆的热爱和情怀也在同一刻舞动绽放。

汉代舞俑,再现长袖折腰舞

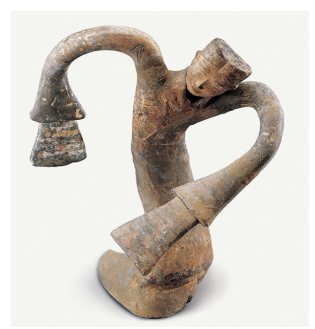

身着绕襟长袖深衣,冠髻长发下垂,眉目清秀,身体前倾、扭肢折腰,身姿娇柔,随着舞步的变化体态呈优美的S形,把汉代女子窈窕优美的体形,温婉轻盈的舞蹈动作定格,舞姿变化无穷,动感十足。徐州博物馆馆藏的这种汉代绕襟衣舞俑,将一个“舞”字演绎得活灵活现。

俑,是中国古代丧葬仪礼中由蛮荒的用活人殉葬制度逐渐向人性文明自然转化的一种特殊替代品,是人类社会的一大进步。陶俑由于其取材的方便性和烧制的易操作性,在墓葬中出土最具普遍性。汉代陶舞俑真实地模拟着当时的各种舞蹈形式,可以深度考量当时社会的生活习俗,是研究当时舆服制度和礼仪制度的重要资料。

除了绕襟衣陶舞俑,曲裾衣陶舞俑也是特色鲜明。此类舞俑造型相似,头顶发饰中分,脑后垂髻,身着右衽曳地长袍,一腿微微前屈,上体前倾,一臂自然垂于体侧,一臂高举,长长的衣袖瀑布般垂落,恰似一个舞蹈结束后施礼动作的凝固。

徐州博物馆所藏的这两种汉代舞俑,在其他地区少见出土,是西汉早期舞蹈形式及造型的实物资料,弥足珍贵。这种俑均立姿,或弯腰屈身,或呈S形,凸显长袖折腰舞长袖如瀑布飞洒,飘逸安然,舞姿呈曲肢折腰,妩媚阿娜的特点。舞俑以其高度写真和生动描绘形象地诠释了“翘袖折腰”的真谛。此类舞俑应是当时楚王宫内特定舞蹈舞者的形象,并且可以确定这种舞蹈的舞者出现的形式既可以是一人也可以是多人,舞蹈的形式有独舞也有集体舞,充分体现了长袖折腰楚舞的普及性以及强大的魅力。

男舞陶俑,南唐宫廷的肚皮舞

收藏于南京博物院的男舞俑,高46厘米,双眼圆睁,嘴唇微张,嘴角上翘,洋溢着喜悦之情。头戴幞头,身着窄袖长袍,腰束锦带,袒胸露腹,足穿长筒乌衣靴,它的这身穿戴是唐代流行的西域胡服。男舞俑袒胸露腹,左臂高举,右臂自然垂到身后,扭腰摆胯,正在表演西域风情的舞蹈。

此件展品为南唐陶瓷器,陶俑头部很大,不符合人体的实际比例,这是工匠为突出人物的面部表情而采用的夸张雕塑法。

专家介绍,1950年,南京博物院的考古专家对位于江宁祖堂山的南唐二陵进行考古发掘,发现了六百多件文物,其中包括很多陶俑,有男俑、女俑、武士俑等等。这些俑都是南唐皇帝的陪葬品,雕塑造诣精湛,长相、神态各异,表情丰富。观众品味下来,都能找到不同的乐趣。

简洁优美的舞女像,实为一灯座

在南通博物苑,藏有一尊明代的鎏金铜舞女像,高约39.6厘米,底最长9厘米,底最宽6.1厘米。

细观此像,舞女相貌清秀,高高的发髻盘于头顶,体态婀娜多姿,长袖飘拂,披帛由双肩环绕至双臂,恰似舞步轻盈。

据了解,此立像实为一灯座,头顶发髻顶部及两手托物处分别铸为灯孔,设计巧妙,造型简洁优美。

宗禾

西汉绕襟衣舞陶俑 徐州博物馆馆藏

男舞陶俑

南京博物院馆藏

鎏金铜舞女灯座

南通博物苑馆藏